艺术的美取决于艺术家的审美趣味、人生感悟、处世哲学,鲁迅曾这样评论书法:“它不是诗却有诗的韵味,不是画却有画的美感,不是舞却有舞的节奏,不是歌却有歌的旋律”,的确,一幅艺术精湛的书法给观者带来赏心悦目的同时,也一定能给人以智慧的启迪、精神的引导、心灵的温润。当刘兆永的书法映入眼底时,纵横跌宕的线条如跳动的音符、奏响的乐章拨动着笔者的思绪,畅游期间、流连忘返、回味无穷。

但凡有艺术、有高度的书法作品,在进入眼底的那一刻,总能给人带来视觉与内心的双重冲击,然后打开观者想象空间和万千思绪,让观者过目难忘,刘兆永的书法当属此类。出生在四川省富顺县的刘兆永,是戊戍变法六君子之一刘光第宗族重孙辈,受祖辈影响,生长在洋溢着浓厚文化气息的传统文化家庭中,耳濡目染, 幼年的刘兆永就喜欢传统文化,尤爱写字,受家庭经济条件的限制,一张宣纸、一只毛笔,临古学帖,对现代人来说,乃极其平常之事,但是对青少年时期的刘兆永而言,“那是隐藏在内心的无限渴求”,没有毛笔、没有纸,写字的渴望只能用树枝、粉笔在墙壁上、门上、石头上释放内心的冲动,甚至用铅笔把课本当成写字的练习纸,多次被家长、老师批评,受到了很多委屈,后来,踏入工作岗位,自从能灵活支配富余资金开始,对书法的向往,在内心深处的压抑便如滔滔江水,连绵不绝,不管工作中有多忙,“把字写好”的一颗初心始终如一。

喜欢就是成功的基础,几十年如一日,刘兆永笔耕不辍,朝夕临池,他以法度严谨的楷书入手,博学“真草篆隶行”,立足于朴拙险峻,舒畅自如的魏碑,取法乎上,从赵孟頫到“米氏父子”再到“二王”法帖,远宗历代大师,近法包世臣、康有为、邓石如等时代巨匠,深参当代名家名作,他把深耕于传统书法打下的坚实基础与自己的独到才情有机融合,交相辉映,使他的书法汲取诸家之优长,熔铸一家之言,能时出新意,赵孟頫的遒劲隽美、雍容大度刘兆永能信手拈来,米芾的险中求稳,美中出奇刘兆永可游刃有余,“二王”的灵动飘逸、劲利洒脱刘兆永驾驭自如,历代大家的书法技巧、特点,刘兆永在创作过程中,闭目如在眼前,放手如在手低。不管是深入古法的临碑摹帖,还是参考历代名家的观点主张,书法的变才是不变的永恒,刘兆永深谙其道,为此,他不拘泥于某家某派的笔法笔意,他扎根传统,并不像很多书法家那样,对古人抱守残缺的因循守旧,泥古不化,而是,通过自己对艺术的思辨拓展自己对书法的探索空间,他也更不像以丑书、吼书为能的随波逐流、能哗众取宠,而是,注重锤炼书法技艺,潜心学术,坚守探索求新、去伪存真的书法本真,积极提高自己的书法审美境界和创作思维。

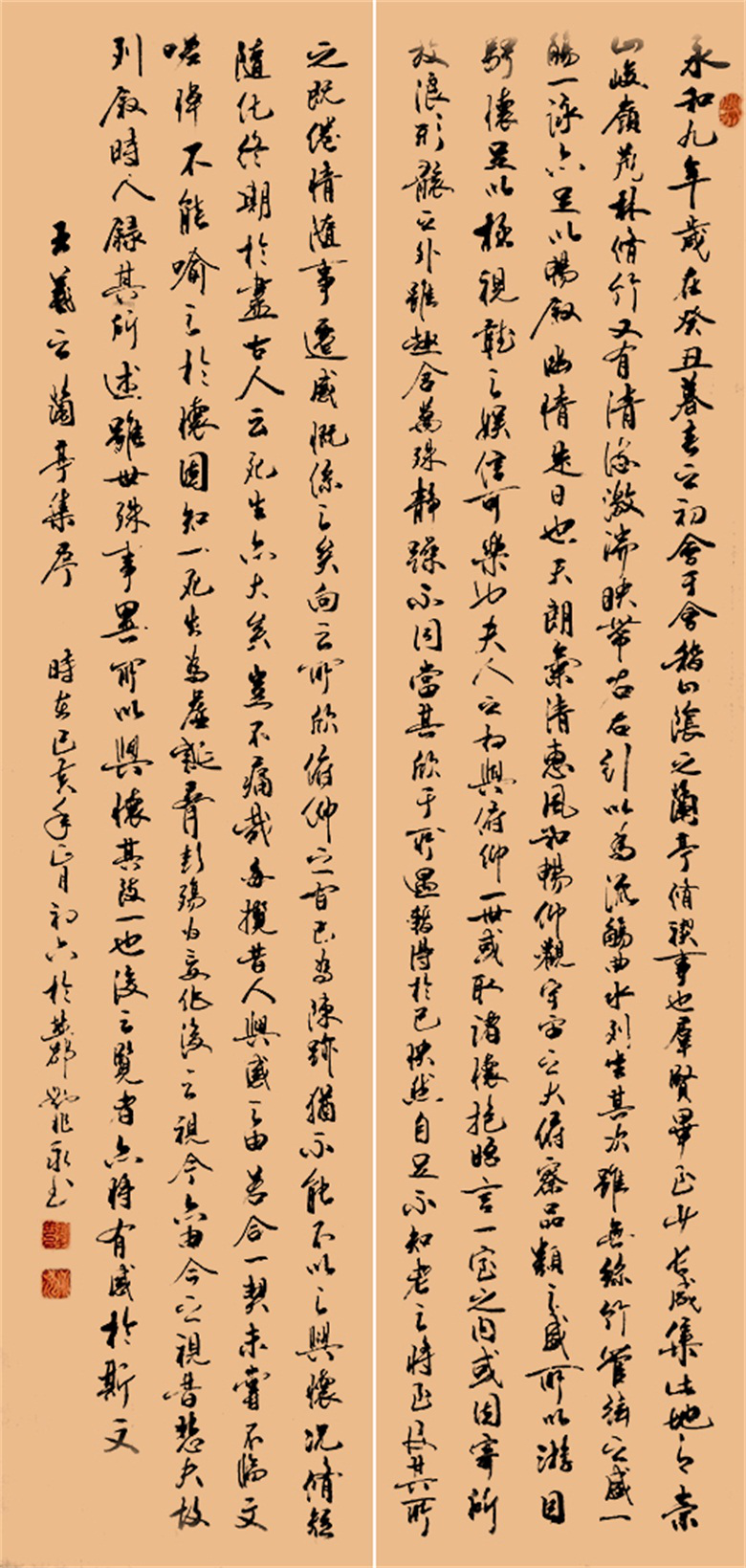

刘兆永工唐楷,精魏碑,尤其擅长行草,他的行草书《王维诗/九月九日忆山东兄弟》、《李白诗/荷花》两幅,线条含蓄多变、俊美隽永,笔势大气磅礴,洒脱飘逸,章法灵动自如、张弛有度,结体丰腴饱满、韵致雄卓,从中可以看出刘兆永融合多家精华,精修入境,功力深厚。再看他的行草书《王羲之/兰亭集序》,严守王氏法度,但融进自己独到的行笔转使,章法布局,刘兆永通过点画以露锋入纸的方式增强运笔的舒展和流动性,以勾带牵丝加强点与画之间的呼应关系,以圆笔线条和欤侧结合增强行笔疾迟与动静的视觉节奏,使字体富有韵律,结体多以上密下疏,左密右疏构筑,使布局章法疏密有致,浓淡适宜。纵横之间乃天地之阔,刘兆永行云流水般的行草书书写大气磅礴的气势,笔墨随意调动,集涌俊美隽永,飘逸洒脱之貌,可见他的书法艺术已经功达上乘,风格终成一品。

春风化雨、润物无声,纵观刘兆永的书法如暗香浮动于幽谷,沁人心脾,如清兰含馨于春雨,怡人心智。人生最精彩的不是实现梦想的瞬间,而是坚持梦想的过程,心静则艺精,斗转星移中,几十年来,刘兆永笔墨临池,孜孜以求,他的书法艺术也日新月异,面貌渐成。今天,他的书法以如此质地走进大众,让大众耳目一新,赞不绝口,实乃凝聚着刘兆永血脉偾张的激情,他在潇洒自如的笔触中,默默地驻守着他的精神家园。

(蔡佳霖)

(责任编辑:李菁)