编者按:近日,北京信用学会2024年年会暨信用学术论坛在首都师范大学举行。北京信用学会学术委员会专家委员林钧跃作《社会信用体系建设的推进方向探讨》的主题报告。林钧跃从社会信用体系建设工作推进的现状、愿景和任务目标进行了阐述。以下是发言全文。

一、社会信用体系建设工作推进的现状

近两年,社会上出现了这样的困惑:社会信用体系算是建成了吗?还需要建什么?后续的体系建设工作该朝什么方向推进?

近来,从北京到地方,谈论十五五规划编制的话题多了起来。圈内人更关心的是在下个规划期社会信用体系建设工作该干(布置)些什么。不乏有人认为社会信用体系已经初步建成,架子已经搭建起来了,剩下的只是一些小修小补性质的工作。当然,我是不认同这种“基本建成”论调的。

应该说社会信用体系的愿景、方法论、脉络走向都是清晰的,有理论依据和运行经验支撑,也还能借鉴一些域外的相关经验,这些都在二十多年前提出的社会信用体系理论中做出了描述。因此,我的观点是,社会信用体系远没建成,推进建设工作还任重道远。

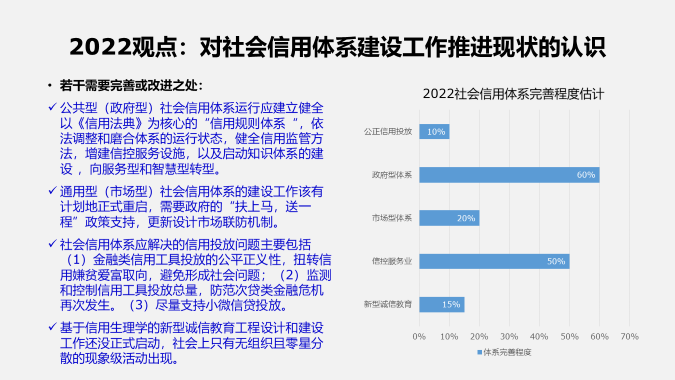

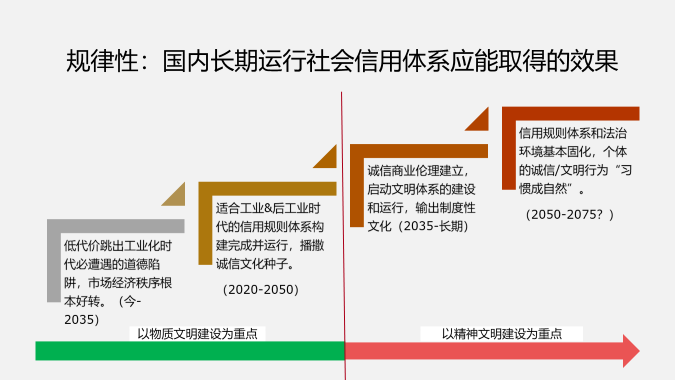

在此,我展示一张描述社会信用体系建设进度的PPT,摘自我在北京大学法学院举办的一个讲座上的发言,时间点是2022年7月。

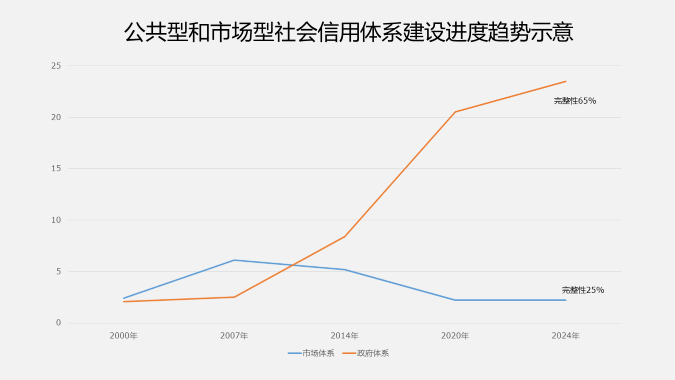

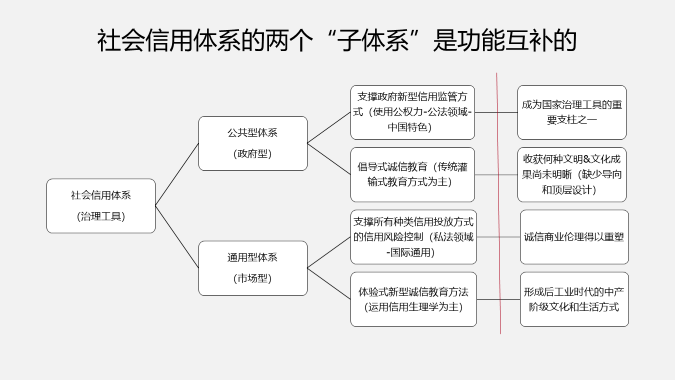

众所周知,在2014—2020年期间,国务院社会信用体系建设部际联席会议执行《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》,公共型社会信用体系的建设工作得到了强力推动,取得了丰硕的建设成果。在之后的四年里,公共型体系的法治化建设也算是成绩斐然,尽管作为第一部信用法律的《社会信用体系建设法》的立法工作进展缓慢。然而,之所以说公共型体系的完善程度只达到60%,是基于原始理论给出的社会信用体系框架,并以此为标准给出判断的。从上图可见,新型诚信教育工程、信用投放公平正义性、信控服务业发展、信用投放产生的宏观信用风险监控和预测等诸多方面的建设都有很大差距,一些工作还没有启动,特别是距离“以物质文明建设为重点”转向“以精神文明建设为重点”的转折点还有很长的距离。另外,在技术方法论方面,行业信用体系建设在总体上是落后于城市信用体系建设的。

二、社会信用体系的愿景和任务目标

我们的社会信用体系理论并非美西方国家征信系统发展理论的翻版,两种理论的基石是不同的,下图给出了简单的抽象性比较:

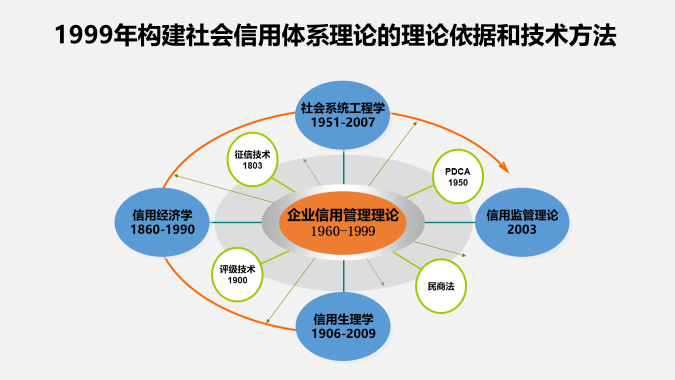

1999年,课题组对英国、法国、美国、日本和新加坡等国在工业化时期(1786-1970)爬出道德陷阱所采用的方法进行分析、总结和借鉴,提出了社会信用体系理论及其框架和运行原理,课题组构建社会信用体系理论所依据的理论和技术方法如下图所示:

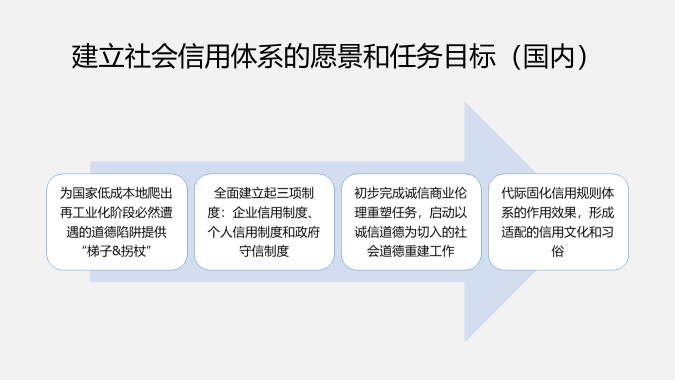

基于社会信用体系理论,我们知道社会信用体系建设的愿景和任务目标是比较清晰的。比照上述发达国家推动市场治理和商业伦理建设的历史经验,可以推测社会信用体系建设应走过的路径有着“必然性”。无论在推进过程中出现多少意外和拐点,前进方向是明确的,未来收获的成果也是可预期的,只会出现耗时和成本的不同。

饭要一口口吃,楼梯要一阶阶上,社会信用体系建设工作的推进也必是如此。观察我国的社会信用体系建设历程可做出如下推测:

从治理工具角度看,社会信用体系的框架是清晰的,功能和预期收获也很明确,虽然公共型体系和市场型体系建设的进展速度和完成度不同。值得一提的是,因时代不同,工具箱里的技术工具会愈加丰富,利用大数据和AI工具应该能对减少体系建设工作的耗时有所帮助。

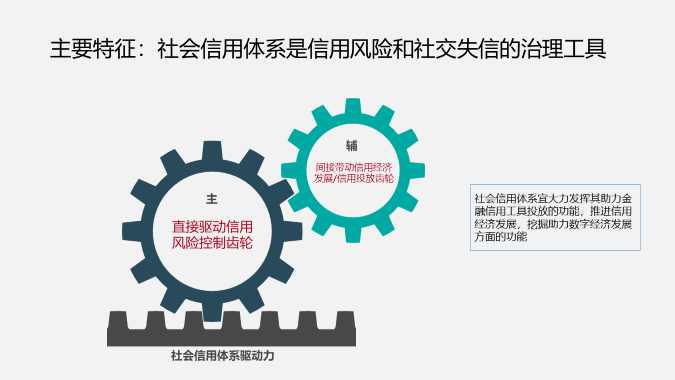

在原理上,社会信用体系主要是用于控制信用风险的“治理工具”,能够间接介入信用投放,具备使“信用+”“信易贷”等取得“安全落地”的效果。因此,在当前的经济形势下,应该大力发挥社会信用体系在为信用投放保驾护航方面的功能,甚至主动推动信用经济发展,助力数字经济发展。但是,我们还是应该保持清醒的认识,充分了解社会信用体系的主次功能,并在此基础上做出改进,更好地发挥其助力经济发展方面的功能,以及延伸到海外为出海的中资企业保驾护航。

(供稿:北京信用学会)

(责任编辑:罗芳菲)