近期,国家疾控局发布的《基孔肯雅热防控技术指南(2025版)》将31个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团的流行风险由高到低分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类地区。其中,浙江、福建、广东、广西、海南、云南6个省被列为Ⅰ类地区。提醒各地,在夏季蚊虫活跃期须做好相关防控工作。

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起、经伊蚊叮咬传播的急性传染病,临床表现主要为发热、皮疹、关节和肌肉疼痛。中医如何理解基孔肯雅热?如何防治?国家中医药管理局日前召开“暑期中医药养生”专题发布会,邀请广东省中医院院长张忠德解读中医药疫病防控实践。

“基孔肯雅热主要治疗方式就是对症支持治疗。”张忠德指出,基孔肯雅病毒对“热”敏感且不耐酸,56℃持续30分钟可灭活,70%的乙醇、1%次氯酸钠、脂溶剂、过氧乙酸、甲醛、戊二酸、酚类、碘伏和季铵盐化合物等消毒剂及紫外线也能将其灭活。

我国中医疫病防治有着深厚的理论积淀和丰富的实践经验。张忠德介绍,古代仅疫病相关中医药专著就达500余部,从汉代张仲景《伤寒杂病论》奠定疫病诊疗基础,到唐代孙思邈、宋代庞安时和朱肱等医家的创新发展,再到明清吴又可、叶天士、吴鞠通等温病学派掀起的理论革命,形成了完备的中医疫病理论体系和临床诊疗体系,深刻总结出气候环境、人体、病邪相互作用是疫病发生和流行的关键三要素。“我国较早认识到疫病病因的特殊性,提出要主动‘避其毒气’,并摸索出许多预防和治疗方剂。”

新中国成立以来,中医药多次参与疫病防控救治。张忠德举例说,在全球抗击新冠疫情中,中西医并肩抗疫的经历引人注目。中医药通过缩短病程、缓解症状、降低重症转化率和病死率,并在康复期给予科学指导,充分展现了其蕴含东方智慧的疾病防治策略。从预防治疗到康复全过程,中医药都发挥了重要作用。

张忠德介绍,通过一系列临床观察,专家组判断本次基孔肯雅热疫情属于“虫咬疫病”,其核心病机为风邪袭表、湿毒蕴热。当前正值三伏天,天气炎热潮湿,针对这一特点,预防工作需双管齐下:一方面要清除环境污水、做好灭蚊工作,从源头上截断传染源;另一方面可采用“健脾消暑”的药食同源中医方法进行调理。

“中医学秉持独特的健康观,运用丰富多样的诊疗技术,注重提升人体自身抗病能力、调节人体内在平衡。”张忠德推荐,以薏苡仁、白扁豆、淡豆豉、荷叶、冬瓜等加瘦肉煲汤,可调节体能、保持免疫力平衡。

“中医治疗是以清热化湿、疏风透邪为原则,辨证使用中医药内服和外治法,对各类人群都可以缓解关节疼痛症状,促进皮疹的消退,稳定退热,积极促进疾病康复。而且,安全性良好。”张忠德说。

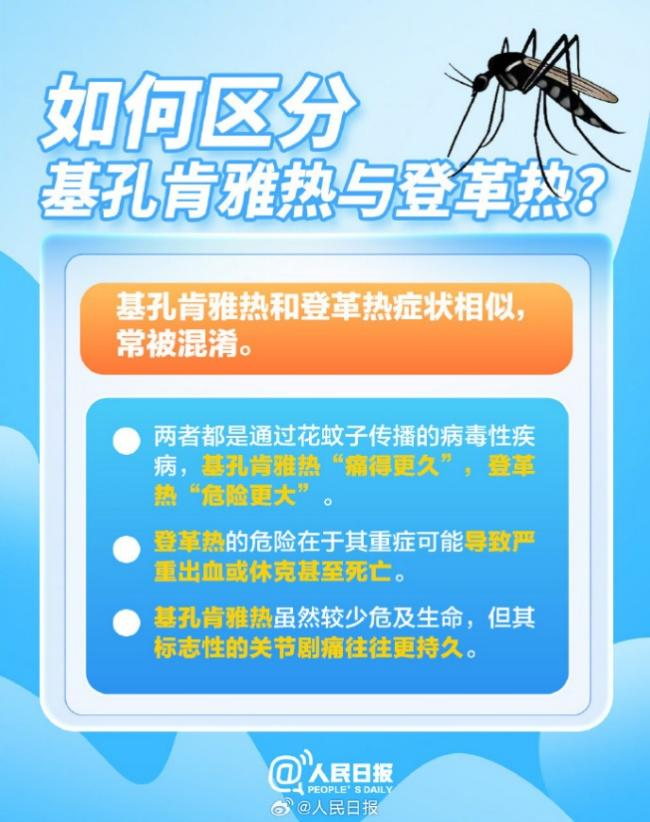

附:基孔肯雅热防护科普指南

(图源:人民日报微博)

(责任编辑:贾伟)