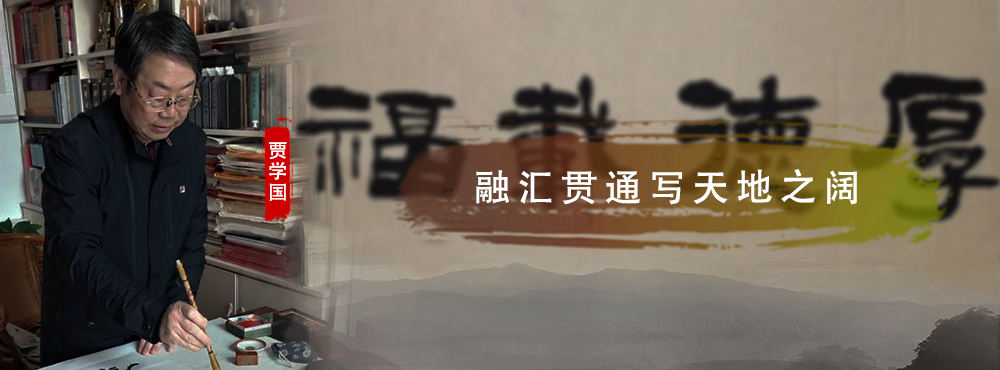

来源:民生网2022-05-16 15:07:20

观摩评审会上,同事拿着贾学国的书法作品,楷书、行书、榜书、隶书、篆书,各呈风采,各得其妙,那严谨规整的章法、端庄典雅的结体、宽博隽美的线条,不管是远观,还是细品,哪怕是无意中扫上一眼,都让人难忘,犹如不经意之间,品尝了一口百年佳酿,芬芳中带着醇厚,浓郁中含着沉香,越品越有滋味,看得越细,越是喜欢,赞叹、琢磨,韵味无穷。

先求形质,再求神采,这是每一位书法家功成名就的必经之路,概莫能外,贾学国也是这样的探索历程。

青少年时期,贾学国以楷书入手,从欧、颜、柳、赵到翁、成、刘、铁再到当代田英章、田蕴章、卢中南等楷书名家,均有涉猎,并由楷书筑基,然后,他深入学习行书、行草书,在“二王”,以及一脉相承的体系中,贾学国下了很大功夫,他学赵孟頫、孙过庭、王铎、董其昌、文征明,又在苏黄、米、蔡中参悟笔法,并取法乎上,溯源钟繇、蔡邕,旁及颠张醉素的飘逸,魏碑的朴拙险峻、舒畅流丽,广收博约,融会贯通,然后,又重回王羲之《兰亭序》,在《兰亭序》中汲取滋养,寻求突破,为了写出神采,写得逼真,他曾一遍遍临摹,有时,一个字,为了写得精准,他朝夕揣摩,一笔一画地对比,千百次地锤炼,直至不差毫厘,神形兼备。

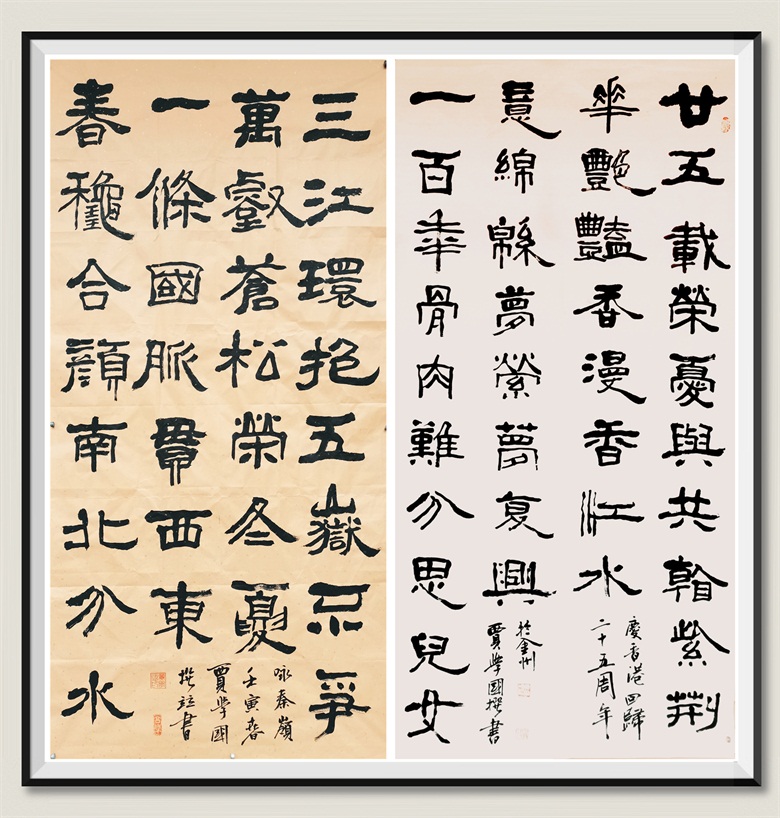

《咏秦岭》《庆中国香港回归二十五周年》

然而,最大的收获,还是对隶书的深入学习,可以说,隶书,他用功最勤,也用情最浓,《华山庙碑》《史晨碑》《张迁碑》《孔庙碑》《曹全碑》《石门颂》等等隶书,这是他一生取之不尽,用之不竭的艺术源泉。每当静坐书斋之际,面对内心之时,意会某种隶书的笔法就是他精神的栖息地,每当激情澎湃之际,血脉偾张之时,体悟某种隶书的风采就是他神会先贤的道场。为了把隶书写出自家风貌,他融合百家,情通雅俗,兼修了魏碑,心追李斯、李阳冰的篆书,以及赵之谦、吴昌硕等人笔法。在几十年的长夜孤灯下,他诵碑读帖,博观广取,精修入境,得了真功。

功成于隶书是积学厚养的结果,更是人生感悟、处世哲学、艺术真谛的结晶,凝聚着一生的艺术修为。几十年以来,贾学国恪守着主流正脉之道,求索古法,参悟历代名家名作,形成了百炼成钢的书写功力,于是,他依仗着超群独秀的书法根基,放眼于书法之法与书法之艺的审美判断,开始探索集百家优长之妙。他把楷书的端庄、平整、挺拔融于隶书,从而强化了隶书的稳定感和肃穆感,他把行书的流畅、优雅、婉转融入隶书,从而增加了隶书的灵动感和妍妙感,他把篆书的朴茂、古拙、浑厚融入隶书,让隶书随势赋形,既调和了隶书一波三折、藏头燕尾的疏朗和萧然,又使隶书血脉畅通,气韵飞扬。攀登高峰备受他人瞩目,也可以看到更加精彩的世界。贾学国在独上高楼中,笃定恒心、倾注心血,融汇众家之长,形成卓然自立的一家风貌,他也收获了别样的美丽。他的作品或出版发行、或参加国内外展览展示,备受赞誉,反响热烈,并获得“纪念毛泽东诗词书法大赛银奖”、“首届奥林匹克书画家一等奖”、“中国当代隶书展览一等奖”等等丰厚的奖项,他的书法也成为收藏者眼中的瑰宝,成为国际要员、达官显贵、贾商巨胄追逐的对象,并被中国美术馆、民族文化艺术馆、法国卢浮宫美术馆等等国内外重要文化机构收藏,他本人也因独特的书法风格先后被推举为“原文化部书画艺术中心高级书法师”、“中国书法家协会会员”、“中华诗词学会会员”……等社会职务,并获得了“最具价值潜力书法家”、“书画爱好者点击量之星”等荣誉称号。一切光环都是对贾学国勤于笔耕、朝夕临池而取得突出成绩的褒奖,也是对他那执拗又似若痴迷的精神,所给予的最佳肯定。

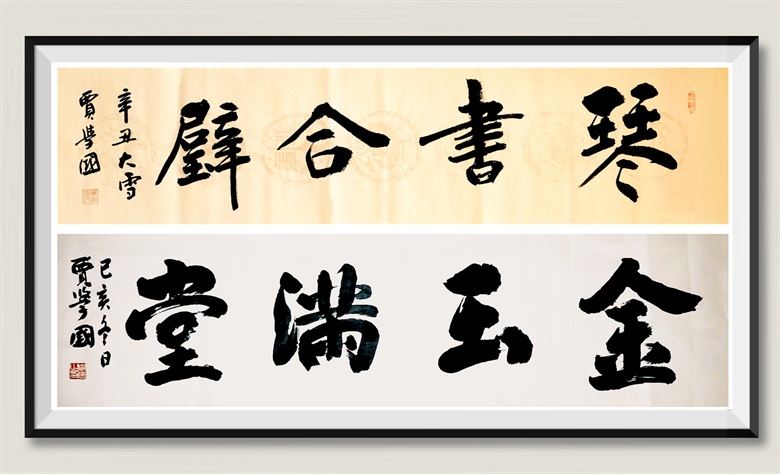

《琴书合璧》《金玉满堂》

任何人的成功都带着痛彻心扉的记忆,那记忆犹如伤疤,揭一次痛一次。

贾学国1958年出生于陕西省紫阳县农村,艰苦的岁月里,填饱肚子是每个人的奢求,可是,血脉中天生流淌着艺术基因的贾学国自幼就对书法情有独钟,一支笔就可以代替饥饿,成为放飞梦想的乐园,可是,痛点总是不期而遇,一次,贾学国的叔叔请一个人写一幅对联,幼年的贾学国看得入迷,也想恳请他写一张,但他置若罔闻,不予理睬,这对自尊心很强的贾学国来说,无疑是一种伤害,一种被无视的打击。自此,幼小的心灵中,留下了阴影,这个阴影50多年过去了,依然挥之不去,每次谈及,贾学国都耿耿于怀,难以消弭,也正是那次打击,促使了一个热爱书法的小孩下定决心写出一手好字,也让贾学国始终希望通过自己的书法达人达己,普惠众人,温润他人心智,启迪他人心灵。

任何人的成功也都带着爱恨交加的舍取,那舍,犹如花瓣逝水,无声无息,漂流而去,那取,犹如母亲的呵护,想一次,甜美一回。贾学国的书法人生,带着艰难的取舍,也带着秉持恒心的执着。1977年,贾学国高中毕业那年,他返乡进入教育一线,一边兢兢业业地教书育人,一边勤勤恳恳地磨砺书法,1983年,他考取了安康市中等师范学校,毕业之后,担任一名书法老师,这是他十分向往的工作,他很珍惜,也精心呵护着他热爱的专业,天高任鸟飞,沉浸在书法世界里,一干就是30多年,直至退休。在教学相长中,他和田蕴章在南开大学一样,如饥似渴,大琢书功,也培养了一批又一批的学生。

社会的迅速发展,经济浪潮不断冲击着各行各业,金钱利益也不断晃动着艺术家的四尺书案,时值人生高光时刻的贾学国完全可以像很多书法大咖一样,四处奔走,广而告之,然而,贾学国却始终笃定恒心,任凭风催雨打,毅然决然地坚守着“写好字,温润他人、普惠众人”的人生信念,在淡泊与旷达之中,言传身教,执着地追寻着人生的理想,撒播着艺术的种子。时至今日,回想那段时光,贾学国并没有因为舍弃名利、金钱而后悔,也并没有因为很多书法家赚到大钱,而自己只是一介书生,而感到不安,哪怕亲戚朋友不理解,甚至埋怨,他也毫不动摇地守护着自己的本真,义无反顾地沉浸在书法艺术的世界里,安顿性灵,诠释着崇高。当看到一个个学生都写了一手好字,他感到欣慰、踏实、自豪,当一个个收藏家爱不释手地赞美着他的字,他感到非常有成就感。

启功的字,齐白石、张大千的画是雅俗共赏的代表,“雅俗共赏”就是专业人士看到了学术水平,非专业人士看到了叩击心扉的视觉美感。纵览贾学国的书法,不管是篆隶、行书、草书,还是楷书、榜书,既有专家、评论家眼中的学术高度,又有千家万户居家的装饰效果。尤其是他的隶书和榜书,更是一绝,堪称他的品牌、他的驰名商标,如齐白石的虾、徐悲鸿的马、黄胄的驴一样,独特而内涵充沛,丰富而张力四射,如珍珠缤纷,闪烁着光芒,似飞虹入涧,绽放着风采。

观《咏秦岭》《中国香港25周年庆》《万里鹏程》等等隶书,他以楷书融于隶,结体宽博厚重,工稳而端庄;以篆书融于隶,用笔劲韧韵畅,方雄而古朴;以行书融于隶,笔道中,苍润有致,意随情出,有帖之和穆,却无任何纤柔,他的隶书用笔以纯羊毫长锋为主,也常以鸡毫出奇,凸显着不同,彰显着独特;他的书法讲求“七分骨,三分肉”的审美感官,华美绝伦,那是唐楷的风华,古拙雄浑,那是秦篆、魏碑的神韵,字里行间蕴含着音乐的节奏,又洋溢着诗画的意蕴。

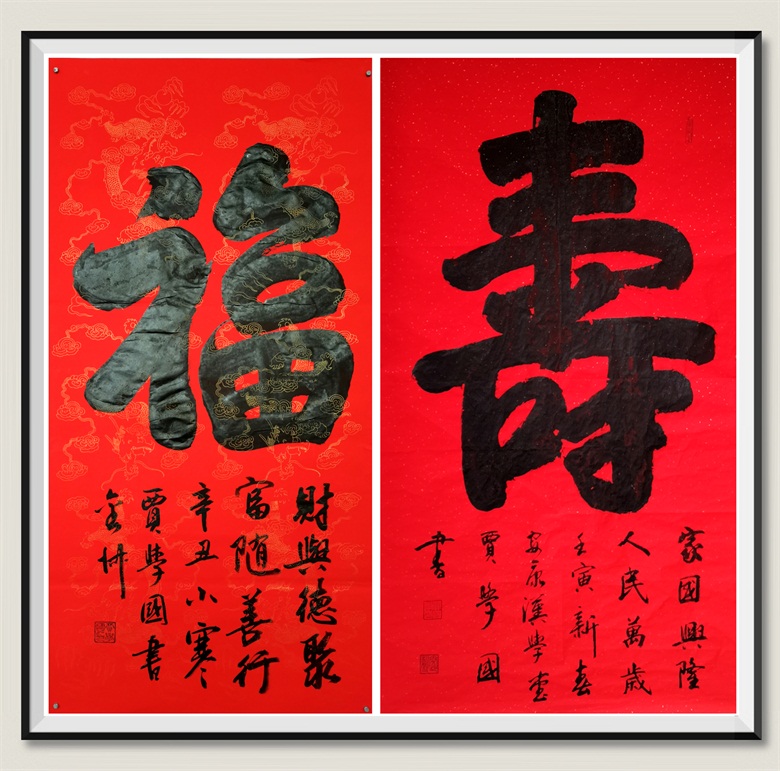

《福》《寿》

再看贾学国的《福》《寿》等榜书,中宫收紧,四边开张,刚柔并济,动静相生,字势开阔而稳定,雄强而庄严,一笔一画,施墨如泉涌,大气磅礴,潇潇洒洒,写天地之阔。落笔如惊雷,震撼人心,执笔如闪电,飞驰辽原。奔放而有法度,险峻而不失庄重。大胸臆、大气魄,呈雄卓之姿,涌兰亭之韵,又拟怀素、张旭之意。隽永中洋溢着浑厚,含蓄中涌动着澎湃的力量,静穆中激荡着无以伦比的气势,如诗、如画、亦情、亦景,折射着人生,诉说着情怀。

当然,贾学国的行书、行草书,他的篆书、楷书,疏、放、妍、妙、婉、雅、秀、逸……也都各臻其妙,如他的隶书、榜书一样功力为范,技艺为师,大得敬仰。

特别值得强调的是,贾学国很敬仰像启功一样的书法家,诗书画印一体,交相辉映,贾学国曾在2017年春晚接受中国教育电视台记者专访时,他讲过这样一段话:“一个书法家,首先应该是一个文学家,这样才能够达到‘我手写我心,我笔书我情’的境界。纵观中国几千年的书法史,王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄稿》、米芾的《苕溪诗》、毛泽东的《沁园春•雪》等等,无一不是情与书合璧的绝品。”几十年神会先贤的过程中,贾学国以诗、联、书、印四艺合璧作为自己艺术实践的标准,他的诗词、楹联,多次荣获全国征赛大奖,他的书法作品以书写自己创作的诗联为主要题材,每逢重大活动,或撰联、或作诗、或填词,很少写与活动主题无关的内容,并刻意与陈词滥调保持距离。如《咏秦岭》:“三江环抱,五岳不争,万壑苍松荣冬夏;春秋合颜,南北分水,一条国脉贯西东。”再如《庆香港回归二十五周年》:“廿五载荣忧与共,看紫荆,花艳艳,香漫香江水;一百年骨肉难分,思儿女,意绵绵,梦萦梦复兴。”语调言辞或气势如虹、铁骨铮铮;或情意绵绵、意境悠长。

贾学国的书法是综合素养、熟练技巧的高度合一,更是精神情感、处世哲学和艺术真谛的多重叠加,这一切都源于人生感悟带来的汇聚,虽是点点滴滴的集结,却很纯正、很自然。

尽管贾学国已经是一位功力深厚的书法大家,可是,他为人真诚低调,敦厚善良,只要有人向他求字,他总能让求字者心满意足,这如同当年的启功,胸怀宽广,心绪平津,“这幅字挂在别人家里,逢人,他便夸赞,何乐而不为呢?”贾学国的字也必将与同启功的字一样走进千家万户。

(文/桑干)