来源:民生网2025-05-15 10:52:01

上世纪七十年代中期,广东省怀集县掀起了一场震撼人心的岳山造林万人大会战。这场绿色战役,彻底改写了怀集的生态面貌,为后世留下了无数感人故事。在这一过程中,众多领导干部以身作则、与民并肩,发挥了模范带头作用,他们的事迹和精神,成为激励后人守护绿水青山、建设美丽家园的强大动力。

时任怀集县委书记张玉祥担任会战总指挥,同时兼任怀集县民兵师政治委员,他的妻子周艳秋则担任民兵师后勤部副部长,夫妻二人一同奔赴“岳山造林”第一线。张玉祥是经历过革命战争洗礼的老党员,从部队到地方工作后,于1970至1976年在怀集任职县委书记,为当地林业发展奉献诸多心血。在两年的造林规划、开挖撩壕、种植杉苗等各个环节,都能看到他忙碌的身影。

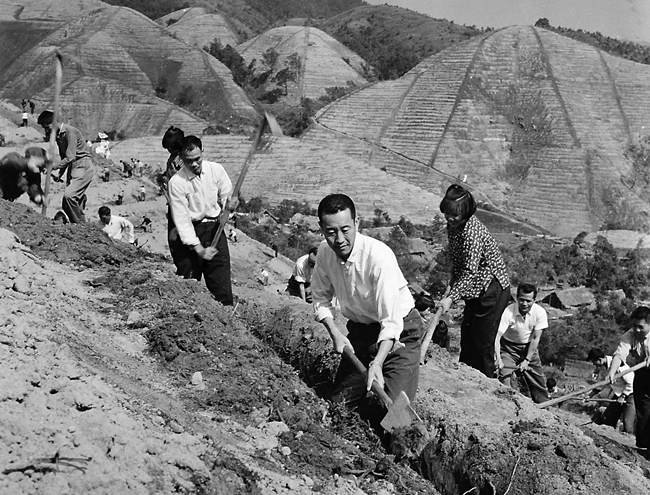

张玉祥(前右1)、文炮田(前右2)参加开挖撩壕劳动。(图/方权裕)

肇庆资深摄影家方权裕拍摄的照片记录下了这些珍贵瞬间:有张玉祥带队上山调研,傍晚还在山上的合照;有他在造林现场一线调研、指挥工作的镜头;还有他挥舞银锄开挖撩壕的场景。其中,一张张玉祥种树的照片入选1978年4月在北京市举办的“第三届全国农业学大寨展览”,成为岳山造林的标志性画面,激励着广大造林者。

1975年全县组织15000名青年参加岳山造林大会战,张玉祥(图中)和造林民兵正在挖好的撩壕上种上杉苗。(图/方权裕)

张玉祥频繁往返于造林现场与指挥部,白天仔细巡查工地,不放过任何细节,夜晚在指挥部与同志们谋划下一步行动。哪怕寒风冷雨,也无法阻挡他的脚步。有一次,张玉祥冒雨参加开挖撩壕劳动,傍晚回到指挥部,简单吃过晚饭后,又立刻投入工作,一边泡脚一边听取汇报,毫无领导架子,直到深夜11点才在简易招待所休息,张玉祥的亲力亲为让造林民兵们深受鼓舞。

文炮田,土生土长的怀集人,自怀集中学高中毕业后,便在家乡连麦公社文岗大队参与伐木和造林工作,深知山区林业对国家建设的重要性,立志为家乡林业发展贡献力量。

1970年,文炮田被组织安排到蓝钟公社担任公社书记,凭借在家乡积累的务林经验,服务于这个比家乡更偏远的山区。为打开工作局面,文炮田经常带领公社班子下乡调研,跑遍全公社8个大队的70多个山头,广泛听取群众造好林的经验,深入寻找制约山区林业发展的瓶颈,找准造林成功的突破口,并向干部群众灌输科学造林、育林的观念,让大家认识到统一行动对幼林管理的重要性。

文炮田为蓝钟公社制定了切实可行的五年发展规划,每年连片造林1万亩以上。在开展“万亩造林”的第一年,他组织几十名公社干部职工(仅留一人留守值班)上山指挥8个大队的造林工作,开展造林竞赛。在公社党委的组织下,4年时间里全公社连片造林5.4万亩。蓝钟公社的造林经验得到全县、全省乃至全国的肯定和表彰,为后续的“岳山造林”大会战以及全县大规模造林工作奠定了坚实基础。

1974年,文炮田担任怀集县委副书记兼蓝钟公社书记。“岳山造林”大会战期间,他将公社全部干部组织到白浪山上安营扎寨,甚至把公社公章都带上山,结婚登记也在山上办理,全身心投入到打破山区造林落后局面的战斗中。

陆文,时任怀集县革委会副主任、岳山造林指挥部副指挥,后来担任怀集县县长。他曾出席农林部在北京召开的农村工作会议,接受农林部对“怀集县林业工作成绩显著”的表彰,并将锦旗带回怀集,这面锦旗激励着怀集人在务林造林方面不断奋进。

1977年3月12至30日,农林部在北京召开全国林业、水产会议,时任怀集县革委会副主任陆文(右1)在会上接受领导的颁奖。

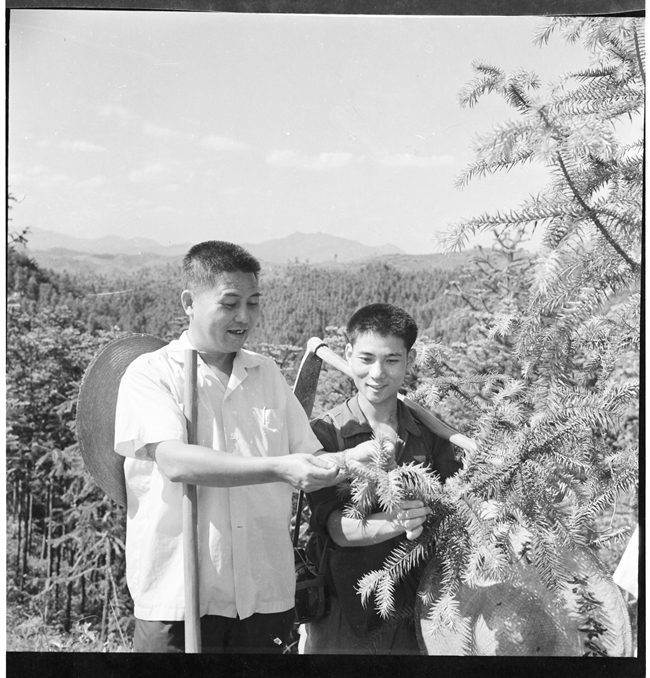

在“岳山造林”过程中,陆文以身作则,将两个儿子都安排到造林第一线锻炼。大儿子陆志明时任蓝钟公社团委书记,不仅带头组织该公社青年民兵参与岳山造林,还协助县造林指挥部协调各公社的后勤保障工作。二儿子陆志超刚高中毕业,就报名参加“岳山造林”规划队,连续数月上山测绘规划,走遍岳山上大大小小的数十个山头。陆文父子三人奋战岳山的事迹在干部群众中广泛传颂。完成岳山造林后,陆志超应征入伍,在对越自卫反击战中,舍命营救受伤战友,荣立三等功。

在岳山上,时任怀集县革委会副主任兼岳山造林指挥部副指挥的陆文正向儿子陆志超灌输科学造林知识。(图/方权裕)

岑树权,岳山造林期间担任下帅公社书记,后来担任县林业局局长十余年。在两场“岳山造林”大会战中,他认真组织青年民兵参与,还带领领导班子爬山越岭七个多小时前往造林现场慰问,及时掌握公社工作进度,为造林民兵加油鼓劲。上世纪八九十年代,岑树权在林业战线组织“五年消灭荒山、十年绿化怀集”的攻坚战,为巩固“岳山造林”成果、大力发展怀集林业作出重要贡献。如今,他的儿子、女儿、孙儿都在林业系统工作,一家几代人都投身于林业事业。

参加造林劳动的县领导在岳山合影留念。

岳山造林大会战虽已落下帷幕,但这些领导干部们模范带头、靠前指挥、同甘共苦,用实际行动诠释了责任与担当,为怀集的林业发展奠定了坚实基础,也为后人树立了光辉榜样,激励着一代又一代怀集人在守护绿水青山、建设美丽家园的道路上砥砺前行。

(谭上洲)