2025-05-15 18:39:15

在当代中国画坛,杨炳湘的山水作品犹如一泓清泉,让人耳目一新。她以独特的艺术表现在宣纸上编织着情与意的景观温润着观者的内心。当目光流连在她笔下那些或苍茫、或浑厚、或空灵、或幽静、或宁谧的诗意空间,仿佛捕捉到跌宕起伏的情绪脉动,每一缕墨韵都是情感的震颤、都是具象化与抽象化神遇而迹化的呈现。

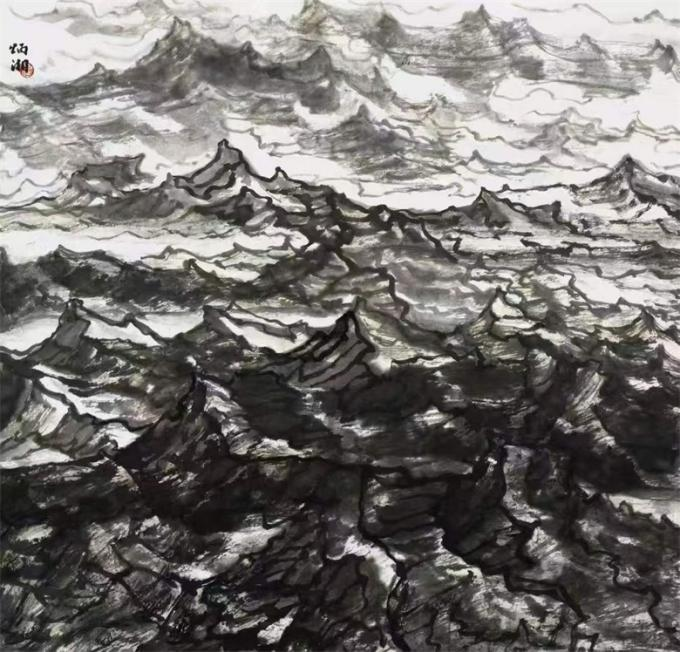

观杨炳湘的山水画作品,总能在虚实相生的构图中感受到某种炽烈的创作激情。她笔下的云壑松泉从不拘泥于物象的摹写,而是以极具表现性的笔势直抒胸臆。比如在《苍山如海》中,笔墨皴擦出的山体宛如凝练,又似奔腾的巨浪,干湿、虚实、浓淡的笔法既写意、又写实,写意是诗性,写实则将一切物像都极尽肌理化的处理,使画面“致广大、而尽精微”,尤其是画面飞白留痕与逸笔皴擦出的深岩巨壑,恍若横绝太空的天地裂,饱含着无限的视觉张力。那是血脉偾张的情感涌动,更是无言而炙热的内蕴,苍茫显空灵、质朴蕴大雅,正如其所言“作画时,我总有一种要把胸中块垒尽数倾泻的冲动”。

杨炳湘作品《苍山如海》(局部)

在笔墨与情感、艺术与境界的艺术创作中,杨炳湘展现出娴熟的艺术表现力,其运笔轨迹既有雄浑深秀的洒脱,又蕴含萧散清逸的笔致,枯、湿、浓、淡、宿、焦、留、变,如音符跳跃,有旋律、有节奏。在《云壑松风》中,山体经笔墨的层层渍染,苍郁中透出玉石般的温润光泽;在《巴山夜雨》里,清透的赋色与浑厚的墨团交相辉映,云青青欲雨,水澹澹生烟,这种“墨中生笔,笔外见墨”的表现手法,印证了清代沈宗骞所言“笔墨相生之道,全在气息流通处见精神”。

细品其系列作品,更可见杨炳湘驾驭多元美学形态的表现技法。在《溪山清晓》中,她以青绿晕染出晨雾氤氲的江南意境,淡墨勾勒的渔舟在霞光中若隐若现,给人一派“细雨湿衣看不见”的冲淡之美;在《太行秋韵》中,她以渴笔焦墨构建雄浑山体,层叠互生的皴法偶现点染的秋韵,于苍劲中平添几分温润;在《雪域夕晖》中,尽显留白之妙意,又在浑厚、苍茫、雄浑中透出空灵意蕴,使观者在妙境中悟道,在恬淡中养心。杨炳湘这种“一画一境界”的创作特质,恰如美术理论家邵大箴所言:“杨炳湘的山水画路数看似恣肆多变,实则始终贯注着对眼中之美、对心中之情、对诗意之境的礼赞,以及对当代人文情怀的无声浸润。”

杨炳湘作品《游云》

独特的水墨语言系统构成了杨炳湘作品的高度辨识度,她将历代大家、名家的笔法、笔意、样式转化为自己的独家表现语汇,呈现出独具特色的山水样式,使人留恋、陶醉。比如在《云壑松风》中,他以带有速度感的笔触塑造出山岩的峻峭质感,又表达出风过松林,林随风而动的视觉效果和听觉意象,而在设色方面他则突破了传统青绿设色的程式,而显得十分新颖。在《春山叠翠》中,杨炳湘大胆运用多种颜料的叠加、晕染,通过水墨交融、色墨一体的方式营造出春山萌动的氤氲气息。

纵览杨炳湘的作品总能让人在传统程式之外感受到鲜活的时代气息,这是一种独特的创新风格,更是对笔墨程式的重新架构,从而在“笔墨当随时代”中,关照了自我,契合了当代人对艺术的审美情趣。

杨炳湘作品《雪域夕晖》

杨炳湘六十余载的艺术求索之路,其作品始终保持着“文心雕龙”的精神品格。从早期的《楚水吴山》到近年的《大岳系列》,她始终承接着传统笔墨的精髓,同时,更注入了现代人对自然的哲思,那些看似随性挥洒的墨韵中,既有倪瓒式的萧散简远,又可见石涛“一画论”的辩证思维,最终熔铸成属于这个时代的山水样式,既是对历代山水文脉的深情回望,更是自己精神往来于天地之间的心灵感应,天人合一,神超物外。

(文/桑干)