来源:民生网2025-05-27 18:10:32

在水利建设的壮丽篇章中,河南林县红旗渠的建成无疑是一座不朽的丰碑。其“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的精神,影响了全国各地水利建设者。在肇庆怀集县大岗镇,也有一项伟大的水利工程——三八运河,它是在红旗渠精神的感召下,由怀集人民谱写的一曲壮丽凯歌。

临危受命,勇挑治水重担

大岗镇,地处平原,本应是粮食富足的鱼米之乡,然而,水患却成为这片土地发展的“拦路虎”。大岗河蜿蜒曲折,24道弯如同一串串枷锁,锁住了大岗镇的发展。洪水季节,河水肆虐,庄稼被淹,农民们一年的辛勤劳作往往化为泡影;旱季时,水源匮乏,农田干裂,村民们为了争水时常发生纠纷,干群矛盾一触即发。解决水患,成为大岗镇人民最迫切的期盼。

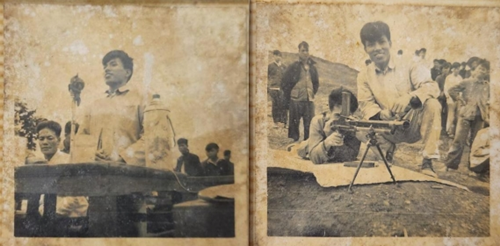

左图:“三八运河”动工前的动员会上,林繁衍做总动员讲话。

右图:“三八运河”建设工地上,林繁衍与青年民兵操练射击。

1965年1月,大岗公社党委书记林繁衍到任后,立即前往各村,展开了细致的调研。他穿梭在田间地头,与村民们促膝长谈,了解每一处河道的情况,倾听每一位村民的诉求。

大胆规划,开展改河大会战

经过一番调研,林繁衍提出了“截洪改道、引水入渠”的设想,决定开展改河大会战,修建三八运河。统一沿河九个大队群众的思想并非易事,改河工程不仅规模浩大,而且面临着技术、资金、人力等诸多难题。

为了争取群众的支持,林繁衍率领公社班子挨家挨户地做工作,向村民们描绘改河后的美好蓝图。他耐心地解释改河工程的意义和好处,用真诚和决心打动了每一位村民。终于,群众的思想统一了,改河大会战拉开帷幕。

1965年10月15日,是大岗镇历史上一个值得铭记的日子。全公社的党员干部齐聚岭岗大队汶水寨,共同为“三八运河”治水工程的指挥部挂牌庆贺。随着红绸飘落,三八运河大会战正式打响。那一刻,所有人的心中都充满了期待和决心,他们要用自己的双手,改变大岗镇的命运。

艰苦奋战,巾帼不让须眉

会战期间,每天都有万余名劳力奔赴工地,其中女社员占了七成多。她们,成为三八运河建设的主力军,“三八运河”也因此得名。这些女社员们,扛起了建设家乡的重任,她们的身影,成为工地上一道亮丽的风景线。她们用实际行动诠释了“巾帼不让须眉”的豪情壮志。

搬运石块时,她们几人一组,齐心协力,喊着响亮的号子,一步一步艰难前行。每一块石头,都承载着她们对美好生活的向往;每一声号子,都凝聚着她们战胜困难的力量。挖掘河道时,她们双手紧握锄头,用力地刨着坚硬的泥土。即便磨出了血泡,她们也只是简单包扎后,又继续投入战斗。那一双双布满老茧和血泡的手,是她们辛勤付出的见证;那一个个坚定的眼神,透露出她们不屈不挠的精神。

在艰苦的条件下,女社员们相互帮助、相互鼓励,形成了一股坚不可摧的力量。她们结下了深厚的情谊,这种情谊,如同运河里的水,源源不断,流淌在每一个人的心中。她们的故事,成为大岗镇人民口口相传的佳话,激励着一代又一代的人。

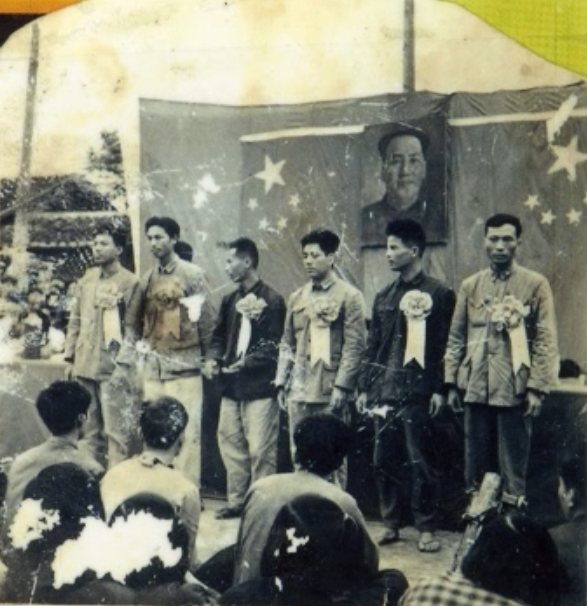

在颁奖台上接受颁奖的林繁衍、练全、李产骏、陈廷健、郭绍甫、曾昭瑞6名公社书记被称为“怀集六大闯将”。(摄于1966年7月)

无私奉献,铸就不朽丰碑

在三八运河建设过程中,像林繁衍这样的党员干部发挥了先锋模范作用。他们冲锋在前,吃苦在前,与群众同甘共苦。哪里有困难,哪里就有他们的身影;哪里有危险,他们就冲向哪里。他们用自己的行动,诠释了共产党员的初心和使命。

在物资匮乏的年代,修建运河所需的材料和工具十分短缺。但怀集人民没有向困难低头,他们自力更生,想方设法解决问题。没有炸药,他们就自己制造;没有水泥,他们就土法上马,烧制石灰代替。他们用智慧和汗水,克服了一个又一个难关。

大岗三八运河两岸的田园风光(李俊敏摄)

经过100个日夜的艰苦奋战,原来全长14公里的大岗河,被成功改造为9公里的“三八运河”。河道变直了,水流顺畅了,洪水得到了有效控制,灌溉难题也迎刃而解。曾经饱受水患之苦的农田,变成了1.2万亩的连片肥沃良田,粮食产量大幅提高,从改河前年亩产400多斤,到改河后几年内增至1000斤。大岗镇人民的生活,从此发生了翻天覆地的变化。

传承不息,续写时代新篇

如今,面对家乡建设的新任务、新挑战,当代干部群众应以先辈们为榜样。在推动乡村振兴的征程中,怀集人民正像当年开凿运河一样,不畏艰难险阻,勇于开拓创新。在产业发展上,敢于尝试新的项目,不怕失败,努力探索适合本地的发展道路;在改善民生方面,倾听群众呼声,解决群众的急难愁盼问题。以坚定的信念、顽强的意志,为家乡的繁荣富强贡献自己的力量。

“三八运河”岸边鲜花盛开。(黎俏欣摄)

从红旗渠到三八运河,从河南林县到广东怀集,“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的精神在中华大地上传承不息。

(谭上洲 罗建和)