2025-07-01 20:18:12

书法作为中国传统文化的重要载体,不仅是文字的书写艺术,更是情感表达的高妙形式。从篆书的古朴庄重到草书的奔放恣肆,每种书体都有其独特的情感表达方式。通过对历代名家作品的分析,我们可以更深入地理解书法艺术中“达其性情,形其哀乐”的深刻内涵。

东汉蔡邕在《笔论》中提出:“书者,散也。欲书,先散怀抱,任情恣性,然后书之。”这一论述揭示了书法创作的本质——情感抒发。书法之所以能够超越实用功能成为艺术,正是因为它能够承载和表达创作者丰富的情感世界。无论时代如何变化,书法情感表达的核心——“达其情性,形其哀乐”(孙过庭《书谱》)。

智能机器人虽然能够模仿书法的形式,却无法真正注入情感,这一对比生动证明了情感表达才是书法艺术的灵魂所在。

书法情感表达的终极价值在于实现个体情感与宇宙精神的共鸣。从蔡邕的“纵横有托,运用合度”(指笔画的运用都依托于各种物象,并且合乎构字的法则),到张怀瓘描述的“情驰神纵,超逸优游”,再到徐渭、傅山等人在草书中表现的“生命迹化”中国书法艺术的情感表达从来不止于个人情绪的宣泄,而是追求个体心灵与自然大道、社会伦理的和谐统一。宗白华指出,中国书法中的空间是“节奏化、音乐化了的时空合一的空间”,这一理论揭示了书法情感表达的深层哲学内涵——通过笔墨线条的律动,表现人对宇宙生命节奏的感悟与共鸣。

五种主要书体在情感表达上各具特色,形成了一条从克制到宣泄的情感光谱。篆书的情感表达最为含蓄内敛,主要通过结构的严谨与线条的力度间接传达,隶书在庄重沉稳中开始出现较为明显的情感倾向;楷书通过精确的笔画控制和均衡的结构安排表现克制中的情感;行书找到了情感流动与字形可识性的平衡点;草书则将情感的直接宣泄推向极致。这种情感梯度反映了书法艺术发展的内在逻辑,从注重实用功能到强调艺术表现,从恪守规范到追求个性,从客观再现到主观表达的历史演进过程。值得注意的是,不同书体的情感表达能力并非固定不变,而是随着时代发展和个人创新不断丰富和拓展的。

草书作为书法五体中最具抒情性、最抽象也最具表现力的书体,将书法艺术的情感表达推向了极致。草书形成于秦末汉初,因“官书烦冗,战攻并作,军书交驰,羽纷飞”的实用需求而产生,逐渐发展出章草、今草和大草(狂草)三种形态。相较于其他书体,草书对线条质量、空间造型和整体章法的要求近乎苛刻,但同时为情感表达提供了最大自由。在草书中,随处可见充满视觉冲击力的线条和夸张震撼的空间构成,这些都是“笔法与情感相生所幻化出的奇妙空间”,是书法家对自然、社会、人生体悟的结果。草书情感表达的独特性首先体现在其即时性与不可重复性上。唐代韩愈在《送高闲上人序》中描述张旭的草书创作:“往时旭善草书,不治它技,喜怒窘穷,忧悲愉佚,怨恨、思慕、酣醉无聊、不平、有动于心,必于草书焉发之。”又言其“观于物,见山水崖谷、鸟兽虫鱼、草木之华实、日月列星、风雨水火、雷霆霹雳、变动犹鬼神,不可端倪”。这段文字生动揭示了草书创作与情感状态的直接关联。

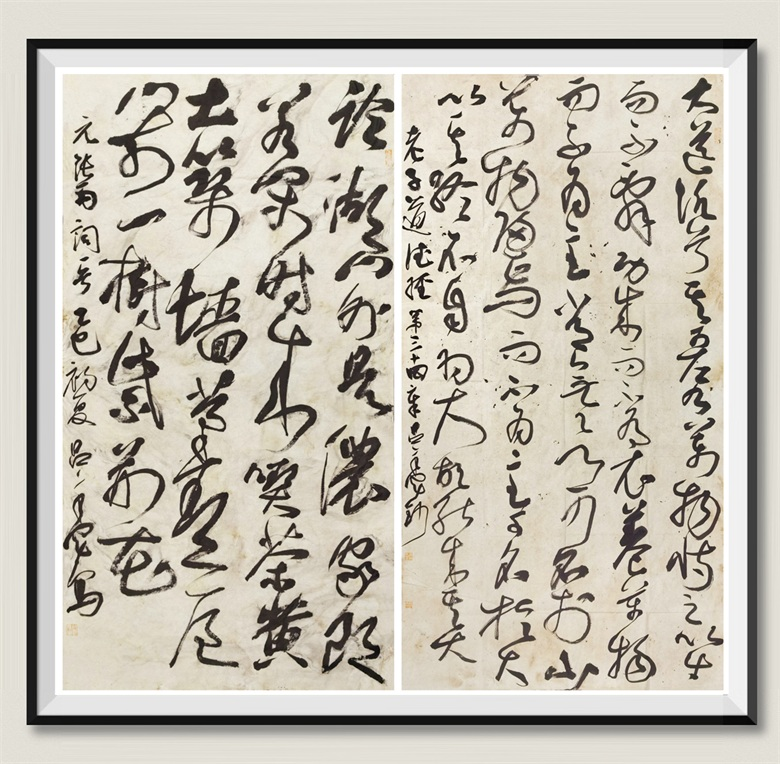

吕永军书法作品

左:《湖州竹枝词·张雨》右:《道德经·第三十四章·老子》

书法家将内心的各种情感冲动通过草书线条即时宣泄出来,形成不可重复的艺术瞬间。张旭的草书之所以能够达到“变动犹鬼神,不可端倪”的境界,正是因为他将情感的真实流露置于形式法度之上在“情”与“理”的平衡中偏向情感一方。草书的情感表达在不同发展阶段呈现出不同特点。章草作为草书的最早形态,仍保留着隶书的波磔特征,字字独立,情感表达相对含蓄;今草则进一步简化笔画,增加字与字之间的连带,情感流动性明显增强;大草(狂草)则完全突破了单字结构的限制,通过极度夸张的线条和空间构成,将情感表达推向极致。唐代张旭、怀素是大草的代表人物,他们的作品如《古诗四帖》《自叙帖》等,笔势连绵不断,如狂风骤雨,充分展现了“情驰神纵,超逸优游”的审美境界。张怀瓘在《书议》中评价王献之草书:“无藉因循,宁拘制则;挺然秀出,务于简易;情驰神纵,超逸优游;临事制宜,从意适便。有若风行雨散,润色开花,笔法体势之中最为风流者也。”这段论述精准把握了草书情感表达的核心特质——自由与率性。

草书创作中的情感表达并非无序的宣泄而是建立在深厚技法基础上的艺术升华孙过庭在《书谱》中指出:“真以点画为形质,使转为情性;草以点画为情性,使转为形质。草乖使转,不能成字;真亏点画,犹可记文。”这意味着草书虽然表面自由奔放,实则对“使转”(即笔画的连贯与转换)的要求极高,失之毫厘则可能导致字形无法辨认。真正高水平的草书作品是“情性与法度在形式美与意境美的崇高审美层次上的完美合一”。明代徐渭和傅山的草书作品,线条苍老奔放或飞动劲险,空间构成扭曲变形又和谐统一,都是“情感张扬下的生命迹化”,是“复杂形象情感的表达,是韵外之致、弦外之音、象外之象情感的呈现”。这种在严格法度基础上的情感自由表达,使草书成为书法艺术中最富哲学深度和表现力的书体。

行书在书法情感表达谱系中占据着独特而重要的位置,它既有楷书的可识性,又具备草书的流动性,堪称情感表达的理想媒介。行书形成于东汉末年,至东晋王羲之时代达到艺术高峰。与楷书相比,行书的笔画更为连贯,字与字之间常有牵丝连带,整体呈现出流畅自然的动感。从情感表达角度看,行书既不像楷书那样受制于严格法度,也不像草书那样难以辨认,而是找到了实用性与艺术性的完美平衡点。蔡邕提出的“书者,散也”的美学主张在行书艺术中得到了最充分地体现。

王羲之的《兰亭序》是行书情感表达的巅峰之作,被誉为“天下第一行书”。这件作品创作于“天朗气清,惠风畅和”的兰亭雅集之际,王羲之在“群贤毕至,少长咸集”的氛围中,“畅叙幽情”,将内心的愉悦与对生命的感悟完美融入书法线条之中 。《兰亭序》的笔法变化丰富,结构自然生动,通篇洋溢着欢快流畅的气息,是书法“寓情美”的典范。清代刘熙载在《艺概书概》中指出:“右军《兰亭序》言‘因寄所托’,‘取诸怀抱',似亦隐寓书旨。”这正是对行书情感表达特性的精辟总结。

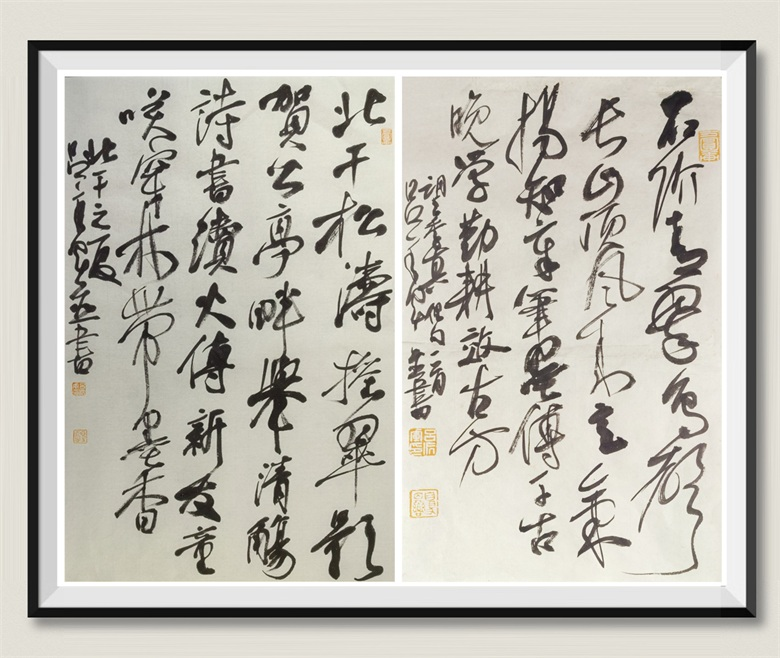

吕永军书法作品

左:《北干之夏》右:《望季真》

行书之所以能够成为书法情感表达的理想载体,正是因为它既保持了汉字的基本结构,又通过连笔、省简等手法为情感流动提供了充足空间。

颜真卿的《祭侄文稿》与苏轼的《寒食帖》同为行书情感表达的杰作,但情感基调与《兰亭序》截然不同。《祭侄文稿》是颜真卿在侄子颜季明为国捐躯后所书通篇充满悲愤之情,笔势凝重,多处涂改,真实记录了书法家内心的悲痛与激愤;《寒食帖》则是苏轼贬谪黄州期间所作,字里行间流露出孤寂凄凉之感,被誉为“天下第三行书”。这三件行书杰作表明,行书能够适应不同情感的表达需求。从欢愉到悲愤,从闲适到孤寂,都能通过行书的独特语言得到充分而恰当地表现。行书情感表达的多样性及其与内容的完美结合,使其成为中国书法艺术中最富表现力的书体之一。隶书在书法情感表达史上具有划时代的意义,它标志着汉字书写从象形为主转向以抒写情性为主的审美转型。隶变这次书体大变革是一次艺术解放,使书法开始不受物象构架的束缚而获得独立自由的品格。相较于篆书,隶书的笔画更为舒展波磔分明,结构也由长变扁,整体呈现出庄重沉稳的气质。从情感表达角度看,隶书往往体现着书法家内心的严谨和对秩序的追求。《张迁碑》《曹全碑》等经典隶书作品,其规整中有变化、严谨中含灵动的艺术特色,反映了汉代士人对社会秩序与个人修养的理想追求。隶书对后世书法情感表达的影响极为深远。

画末端向上挑出的装饰性笔法——为书法情感表达提供了新的可能性,这种笔法本身就带有一定的情绪色彩;另一方面,隶书发展出的“俗笔隶书”直接促成了章草的形成,为更为自由的情感表达开辟了道路。值得注意的是,隶书虽然整体给人以庄重之感,但不同作品的情感基调仍有明显差异:《张迁碑》雄强朴拙,《曹全碑》秀丽飘逸,《礼器碑》瘦劲挺拔,这些风格差异正是书法家不同情感倾向与审美追求的外在表现 。学习隶书对于草书创作也有重要意义。

楷书作为书法五体中最规范、最工整的书体,其情感表达呈现出独特的理性与节制之美。楷书形成于汉末,成熟于唐代,以欧阳询、颜真卿、柳公权等大家的作品为代表。这种书体结构严谨,笔画分明。往往反映书法家的认真态度和对完美的执着。从情感表达角度看,楷书不像草书那样直接宣泄情感,而是通过笔画的精确控制和结构的均衡安排,表现出书法家内心的秩序感与克制力。正如孙过庭在《书谱》中所言:“真以点画为形质,使转为情性”,楷书的情感更多是通过细微的笔法变化和整体的气韵来间接传达。

楷书创作中的情感表达有其特殊难度与高度。一方面,“写楷书难于神采飞扬”,过于拘泥法度容易使作品呆板无生气;另一方面,楷书的规范性又要求书写者必须具备极高的技巧控制能力,优秀的楷书作品能够在严整的法度中透露出个人情感如颜真卿《颜勤礼碑》的雄浑厚重反映出其刚正不阿的品格,欧阳询《九成宫醴泉铭》的峻峭险劲则体现了其严谨理性的思维方式。楷书的情感表达如同戴着镣铐跳舞,在限制中寻求自由,在规范中表现个性。这种克制中的情感流露,往往比直白的宣泄更为深刻有力,也更能体现书法家的内在修养与精神境界。

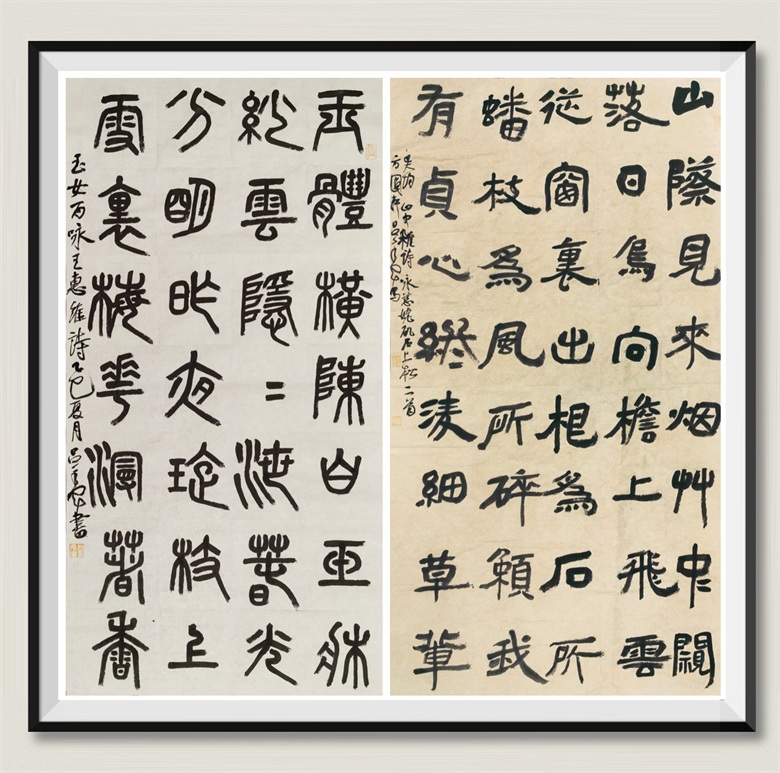

吕永军书法作品

左:《玉女百咏·王恵维》右:《山中杂诗·吴均》《咏慈姥矶石上松诗·吴均》

篆书作为中国书法史上最早成熟的书体之一,其情感表达呈现出独特的历史厚重感与文化庄严性。篆书起源于商周时期的甲骨文和金文,发展至秦代小篆达到规范化顶峰。这种书体的线条匀称圆润,结构严谨对称,整体呈现出一种古朴典雅的美感。从情感表达角度看,篆书往往承载着书法家对古老文化的敬仰和对传统的坚守,其情感基调偏向庄重、肃穆与内敛。唐代李阳冰的铁线篆“笔画纤细如线刚劲似铁”,既体现了对古法的尊崇,又融入了个人对线条美感的独特理解。篆书的情感表达不似后来书体那般直接外露而是通过结构的严谨与线条的力度间接传达书法家的精神追求与文化认同。

篆书创作中的情感表达受到其象形特性的深刻影响。早期篆书保留着明显的象形特征,正如蔡邕所言:“凡欲结构字体,皆须像其一物,若鸟之形,若虫食禾,若山若树,纵横有托,运用合度,方可谓书。”元代赵子昂写“子”字时先习画鸟飞之形,写“为”字时习画鼠形数种,正是为了在书写中融入自然生命的气息。这种象形思维使得篆书的情感表达更为含蓄而富有象征性,书法家需要通过观察自然、体会物象的内在精神,才能将生命活力注入看似静态的篆书线条中。因此,优秀的篆书作品往往能在严谨的法度中透露出勃勃生机,在古朴的形式里蕴含着对自然与生命的深刻感悟。

当代书法创作中的情感表达面临着传统与创新的张力。一方面,书法作为传统艺术,其情感表达方式深受历史文化积淀的影响;另一方面,当代社会的情感体验与表达需求已与古代有很大不同,这就要求书法家在继承传统的基础上进行创造性转化。这种情感的激发对于书法艺术的传承和发展具有重要的意义,它能够使书法艺术在新的时代焕发出新的活力。在书法创作中更好地融入情感,需要书法家具备深厚的文化底蕴、丰富的生活体验和高超的书法技巧。首先,书法家需要具备深厚的文化底蕴。文化是情感的源泉,只有具备深厚的文化底蕴,书法家才能够在创作中融入丰富的情感。书法家可以通过阅读经典著作、学习传统文化知识等方式来提升自己的文化底蕴,从而为书法创作提供丰富的素材和情感基础。

其次,书法家需要具备丰富的生活体验。生活是情感的源泉,只有具备丰富的生活体验,书法家才能够在创作中融入真实的情感。书法家可以通过观察自然、体验生活等方式来丰富自己的生活体验,从而为书法创作提供真实的情感基础。例如,书法家可以观察大自然的山川河流、花草树木,从中汲取灵感,将自然之美融入书法创作中;也可以体验生活中的喜怒哀乐,将生活的情感融入书法创作中。

“感情融于笔端”,使得书法作品具有了独特的艺术魅力和感染力。情感在书法创作中的体现是多方面的,它贯穿于书法创作的全过程,从书写前的构思,到书写过程中的笔法、墨法、章法,再到书写后的整体效果情感都起着至关重要的作用。书法,这门古老的艺术形式,承载着中华民族深厚的文化底蕴与精神内涵。它不仅仅是文字的书写,更是一种情感的抒发与表达。“感情融于笔端”。

书法与情感的紧密联系,源自书法创作过程中的主观能动性。书法家在书写时,笔下的每一个笔画、每一个字形,都不仅仅是对文字的简单复制,而是其内心情感的自然流露。这种情感可能源于对生活的感悟、对自然的热爱、对历史的沉思,亦或是对人生的思考。正如苏轼所言:“我书意造本无法,点画信手烦推求。”这里的“意造”,便是指书法家在书写时将个人的情感与意趣融入其中,不拘泥于固定的法度,而是让情感引导笔墨的流动。

(吕永军)

艺术家简历:

吕永军,浙江省金华市磐安县人,现居浙江省杭州市。2008年毕业于中国美术学院书法创作研修专业。现为中国书法家协会会员,浙江省书法家协会会员,杭州市书法家协会理事兼草书委员,磐安县书法家协会副主席。