来源:人民文化遗产2025-07-15 14:14:19

人民探源,文明互鉴,7月11日,在法国巴黎召开的联合国教科文组织第47届世界遗产大会通过决议,将我国申报的“西夏陵”列入《世界遗产名录》,这也是中国在本届世界遗产大会上唯一申报的项目。

至此,在中国加入《世界遗产公约》40周年之际,中国世界遗产总数达到60项。

“西夏陵”申遗成功并非一蹴而就,从2011年正式申报到2025年申报成功便过去了14年,如果把“西夏陵”的研究保护加入到整个过程中便要从1972年发现遗址开始算起。

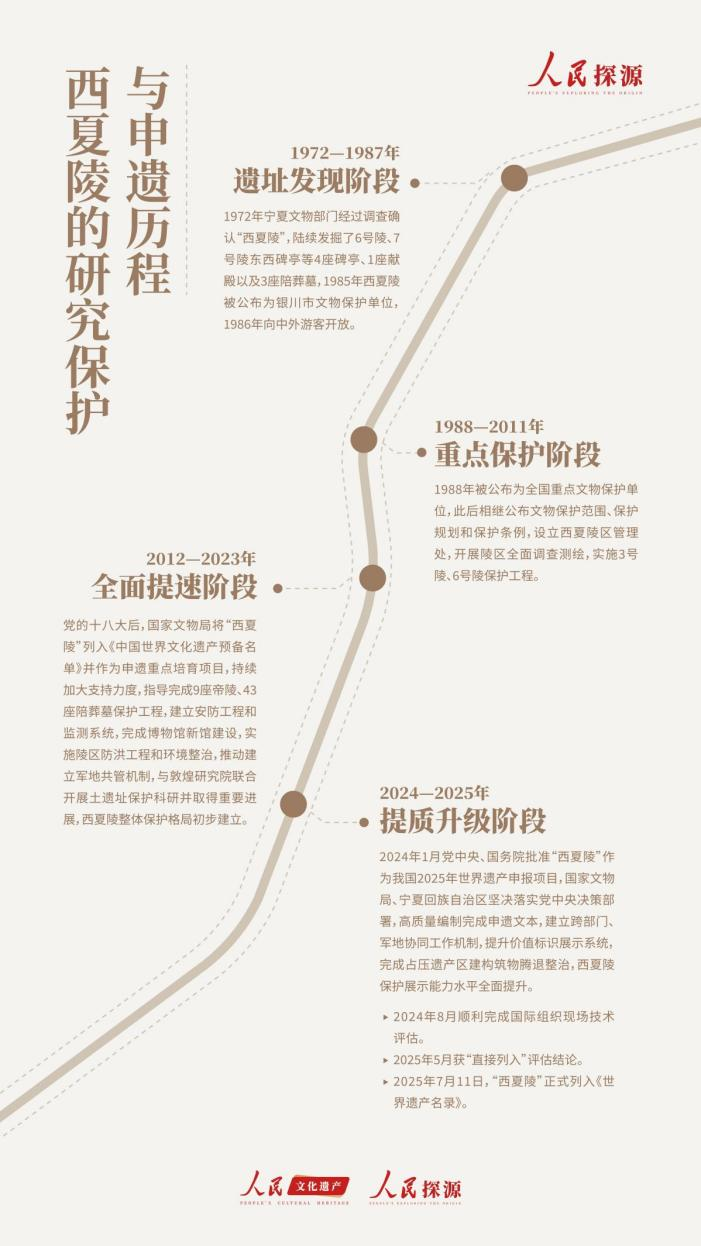

“西夏陵”的研究保护经历了4个阶段,分别为遗址发现阶段、重点保护阶段、全面提速阶段和提质升级阶段。

一、“西夏陵”的研究保护与申遗历程

1972年宁夏文物部门经调查确认“西夏陵”遗址,1972年至1977年间,考古人员第一次对西夏陵进行系统调查和科学发掘,证实了《嘉靖宁夏新志》所载西夏陵处于贺兰山之东。西夏陵的确认和发掘,推动了西夏考古的发展。

1985年“西夏陵”被公布为银川市文物保护单位,1988年被公布为全国重点文物保护单位,此后相关部门对西夏陵相继进行一系列规范化、科学化保护工作,例如公布文物保护范围、保护规划和保护条例,设立西夏陵区管理处等。

“西夏陵”的申遗工作于2011年正式启动,党的十八大后,国家文物局将其列入中国世界文化遗产预备名录,2013年,在联合国教科文组织《世界遗产预备名录》备案。

“西夏陵”陵区建筑多为夯土结构,能够保存上千年屹立不倒实属不易,历经近千年风雨侵蚀和自然风化,保护任务艰巨,相关单位在西夏陵的研究保护过程中也在不断进行文物遗址加固工程。2013年到2014年期间,中央及地方政府投入超过1亿元用于西夏陵的保护工程,西夏陵博物馆也于2014年开始建设。

2017年12 月,“西夏陵”被国家文物局公布为国家考古遗址公园。在2018年世界遗产大会前夕,中国古迹遗址保护协会(ICOMOS CHINA)制作了一份面向国际遗产同行和中外公众的西夏陵世界遗产申报宣传材料。2021年,“西夏陵”被选为“百年百大考古发现”。

在申遗过程中,国家文物局和宁夏回族自治区及相关单位开展了一系列的工作,包括编制规划文本、进行环境整治、实施文物保护工程、完善基础设施建设等工作。

2024年8月西夏陵顺利完成国际古迹遗址理事会申遗现场技术评估,2025年作为中国唯一申报项目冲刺世界遗产,至2025年7月11日“西夏陵”正式列入《世界遗产名录》。

二、“西夏陵”历史探源

“西夏陵”位于宁夏银川市西约35公里的贺兰山东麓中段,是西夏王朝的陵墓遗址群。在近40万平方公里的陵区内,随地势分布着9座帝王陵和271处陪葬墓,是西夏留存至今规模最大、等级最高、保存完整的考古遗址,可直接为中国历史上党项族创立并延续近200年的西夏王朝及其君主世系,提供不可替代的特殊见证,实证了公元11至13世纪,西夏在“丝绸之路”上的中继枢纽地位。

此次申遗的“西夏陵”共包含4大人工建造的遗存要素,分别是9座西夏帝陵、271座陪葬墓以及32处防洪遗迹,还有一处面积达5万余平方米的建筑基址,考古初步判断是与祭祀相关的大型场所。

帝陵是“西夏陵”遗产要素的核心之一,陵区内共有9座规模不同的帝王陵墓,9座帝陵虽然面积大小不一,但它们的建筑布局却遵循着相似的规制。

但帝陵的墓室已在历史时期遭破坏,只有在7号陵考古人员成功拼合出一块西夏文碑额,七号陵因此被确定为西夏第五代皇帝仁宗仁孝的寿陵,也是目前唯一一座可以确定主人的陵墓。3号陵是目前地面遗存保存最完整,规模最大的一座,地面部分基本呈中轴线对称分布,有明显围合而成的陵城,因此被推测为李元昊的陵寝。

三、“西夏陵”申遗探源

根据实施《世界遗产公约》操作指南2024(中文版),列入《世界遗产名录》的文化遗产项目,必须符合下列6项突出的普遍价值的评估标准中的1项或几项标准:

(i) 作为人类天才的创造力的杰作;

(ii) 展示一段时间内或世界某一文化区域内人类价值观在建筑或技术、古迹艺术、城镇规划或景观设计发展方面的重要交流;

(iii) 能为延续至今或业已消逝的文明或文化传统提供独特的或至少是特殊的见证;

(iv) 是一种建筑、建筑或技术整体、或景观的杰出范例,展现人类历史 上一个(或几个)重要阶段;

(v) 是传统人类居住地、土地使用或海洋开发的杰出范例,代表一种 (或几种)文化或人类与环境的相互作用,特别是当它面临不可逆 变化的影响而变得脆弱;

(vi) 与具有突出的普遍意义的事件、活传统、观点、信仰、艺术或文学作品有直接或有形的联系。(委员会认为本标准最好与其它标准一起使用);

本次“西夏陵”申遗评审中,联合国教科文组织世界遗产委员会认可“西夏陵”符合世界遗产标准(ii)和标准(iii),认为西夏陵作为多元文化交融影响的见证,其空间布局、设计理念和建筑形制继承了唐宋陵寝制度,又融入佛教信仰与党项习俗,形成了特殊的信仰与丧葬传统,并见证了西夏王朝在公元11至13世纪丝绸之路文化与商业交流中的独特地位。

认可西夏陵的完整性与真实性,认为西夏陵完整展现了保存在历史环境中的全部规划、建筑特征,完整延续了遗产与贺兰山之间形成的视觉和精神联系;西夏陵各帝陵、陪葬墓、防洪工程、建筑遗址等构成要素,在选址特征、空间环境、位置布局、材料技术、历史功能等方面均满足真实性要求,为西夏陵突出价值形成有力支撑。

申遗成功,离不开中央有关部门、国家文物局和宁夏回族自治区年复一年的努力,这是用实际行动践行全球文明倡议的重要成果。在其背后还有着当地政府、遗产地、社区及众多为申遗工作贡献力量的单位和个人。

中央企业也从文件申报、保护规划、展示工程等方面全流程助力“西夏陵”申遗,中国建科所属的中国建筑设计研究院建筑历史研究所,在国家文物局的指导下组成了学术研究与工程技术相结合的申遗项目团队。

团队承担并完成全套《西夏陵申报世界遗产提名文件》、保护规划、展示工程与遗址博物馆建设等近20项申遗全过程中的各类专业咨询,为西夏陵成功列入《世界遗产名录》提供了有力支撑。

在先前《人民探源:一文读懂4·18国际古迹遗址日的前世今生》专题内容中,人民文化遗产、人民探源就针对中国古迹遗址保护协会进行了科普。

在2018年世界遗产大会前夕,中国古迹遗址保护协会(ICOMOS CHINA)制作了一份面向国际遗产同行和中外公众的“西夏陵”世界遗产申报宣传材料,追求遗产信息和价值的共享,让所有人都能对“西夏陵”有较为准确的了解和认知。在14年的正式申遗过程中,中国古迹遗址保护协会也持续协助国际古迹遗址理事会和国家文物局对“西夏陵”进行申遗项目培育。

申遗成功不是终点而是起点,在这片保护传承中华优秀传统文化、讲好中华民族多元一体故事的土地上,“西夏陵”以新身份,连接着过去现在与未来,也以文明互鉴的内核链接着中国和世界。未来“西夏陵”将怎样挖掘和阐释其在中华文明多元一体格局发展进程中的重要作用?又将如何开展后续的保护传承与展示利用工作?人民探源将持续关注与助力。

作者:夏日 人民文化遗产 · 人民探源总制片人

学术支持:中国古迹遗址保护协会