2020-06-29 17:24:54

两千多年前,两汉时期的石刻艺人用浅浮雕技艺,将当时的社会生活、艺术、科学、信仰等情景,雕制在粗砺凝重的石料上,再着以五彩,给后人留下了传世艺术珍品---汉画像石,成为研究两汉历史的珍贵史料。在中国人民大学国学院,《汉画学》已取得与《诗经》同样重要的学术地位。

河南省南阳汉画馆以藏品丰富闻名于世,但因画像石笨重难于移动,影响了汉画学的研究与交流。所以,汉画拓片成为汉画学者交流研究成果的重要手段,也成为国内外汉画爱好者收藏鉴赏的珍品。但是,传统拓片技术很难表现出汉画像的浮雕和色彩效果。南阳汉画馆装裱师王建平经多年研究试验,创造出一种“彩色软立体汉画像石拓片”技术,并获得国家专利。利用这项技术,可以生动的再现汉画像立体效果和绚丽色彩,为汉画研究提供了更加真实、完整、清晰的资料,使古老的汉画像石焕发出新的艺术生命。

2012年6月,文化部和国家图书馆在京联合举行了“中国非物质文化遗产典籍记忆系列展---中国传拓技艺展”,我应邀参加了此次活动,并对目前我国发现的汉画像石主要集中在以下四个区域作了介绍:河南南阳和鄂北,山东、苏北和皖北,四川地区,陕北和晋西北。汉画像石的内容大致可分为三类,一是丰富多采的现实生活,二是垂教后世的历史故事,三是雄奇瑰丽的神仙世界。

汉画像石是绘画和雕刻两种艺术的结合:先在石块平面上绘出画像,再依画像雕刻。汉画像石对于研究汉代的政治、经济、社会生活和文化艺术具有很高的价值,拓片制作是考古中常用的传统技艺,它将宣纸覆贴在被拓器物上,用墨拓印出花纹和文字。因为是对实物的直接拷贝,所以拓片的大小、形状、画面与原物基本相同,给人以清晰、真实、完整的印象,有其它技术不能取代的特殊功能。汉画拓片一直被视为艺术和考古珍品,具有很高的收藏和研究价值。

南阳曾是汉代陪都,属皇亲国戚、富商巨贾云集之地,因而南阳汉画中表现贵族奢侈享乐生活的居多。另外,天文图像也是南阳汉画像石最具特色的内容,已发现的数量居全国之首,在一定程度上记录了汉代天文学的伟大成就,是研究汉代科学的重要史料。

南阳汉画像石的雕刻技法属于剔底纹衬的浅浮雕,构思大胆奇妙,线条刚柔适度,雕锋苍劲有力,形象栩栩如生,南阳汉画像石为中国一画一主题的传统独幅绘画构图形式开辟了道路。

南阳汉画像石虽然早有出土,但为人们认识并制作拓片却很晚。上个世纪20年代初,北京大学国学研究生董作宾在南阳首先认识了南阳汉画像石。1927年,教育学家张中孚于荒桥古寺中得南阳汉画像石数块,始做拓片。1929年,他将拓片编排整理后,委托考古学家关百益编印了《南阳汉画像集》,出版后震惊国内学术界,从此,南阳汉画像石与山东武氏祠画像石齐名并举遥相辉映。正是由于南阳汉画像石拓片的传播,使人们了解了南阳地区的汉化石刻艺术对于研究两汉历史的重要价值。所以,中国历史博物馆原馆长俞伟超教授说,“南阳汉画石,图说天地人”。

我自幼喜爱书法绘画,在故宫博物院学习期间,结识了国内一些艺术大师,并开始对中国传统文化做深入研习。同时,在我收藏汉画的十多年中,也对汉画像石、汉画拓片和装裱艺术进行了全面研究。有史料记载,东汉时期,彩绘汉画得以较快发展。在河南、山东、陕西、山西等省,均已发现有彩绘汉画像石的墓葬,所用色彩达七种之多,色彩的应用极大地丰富了汉画的艺术表现力。但汉画像石埋藏在地下已近两千年,出上时画像的色彩几乎不复存在,展现在世人面前的大都是素面的石头画像。这些年,我查阅了大量汉史资料,拜访了多名汉画学专家,又对少量汉画像石的残留颜色作了认真分析研究,尝试着对汉画拓片进行色彩还原。现在,这项技术已臻成熟,还原后的汉画像石拓片色彩包括黑、白、朱红、粉绿等七种。

汉画像石是绘画与雕刻结合的艺术。传统汉面像石拓片呈平面状态,与汉代帛画、壁画雷同,无法展现画面的浮雕(或阴刻)立体效果。而全形立体拓操作工序繁杂,费时“吃工”,对拓制者的功力要求很高,普通拓工难以掌握。一只并不复杂的茶壶,拓出全形来至少需要三天,如果想做一场汉画像石拓片展览,仅准备拓片就要耗费很长时间。

我的“软立体”浮雕画像石拓制方法,是在纯拓汉画纸背面的图案凹处涂覆时校定型层,经过拓裱成为既能表现原作浮雕立体效果,又可以卷简保存的软立体拓片,填补了立体装裱的技术空白。

利用以上技术拓制出的汉画像石拓片,是一幅色彩鲜艳并富有立体感的作品,能基本还原原作风貌,也可以将一座汉画像石墓完整复原,让人们全面了解汉画像石墓的结构、布局以及各画面之间的内在联系。彩色软立体拓片制作也可以运用到青铜器花纹、摩崖造像等多种高浮雕艺术品的拓片制作中。

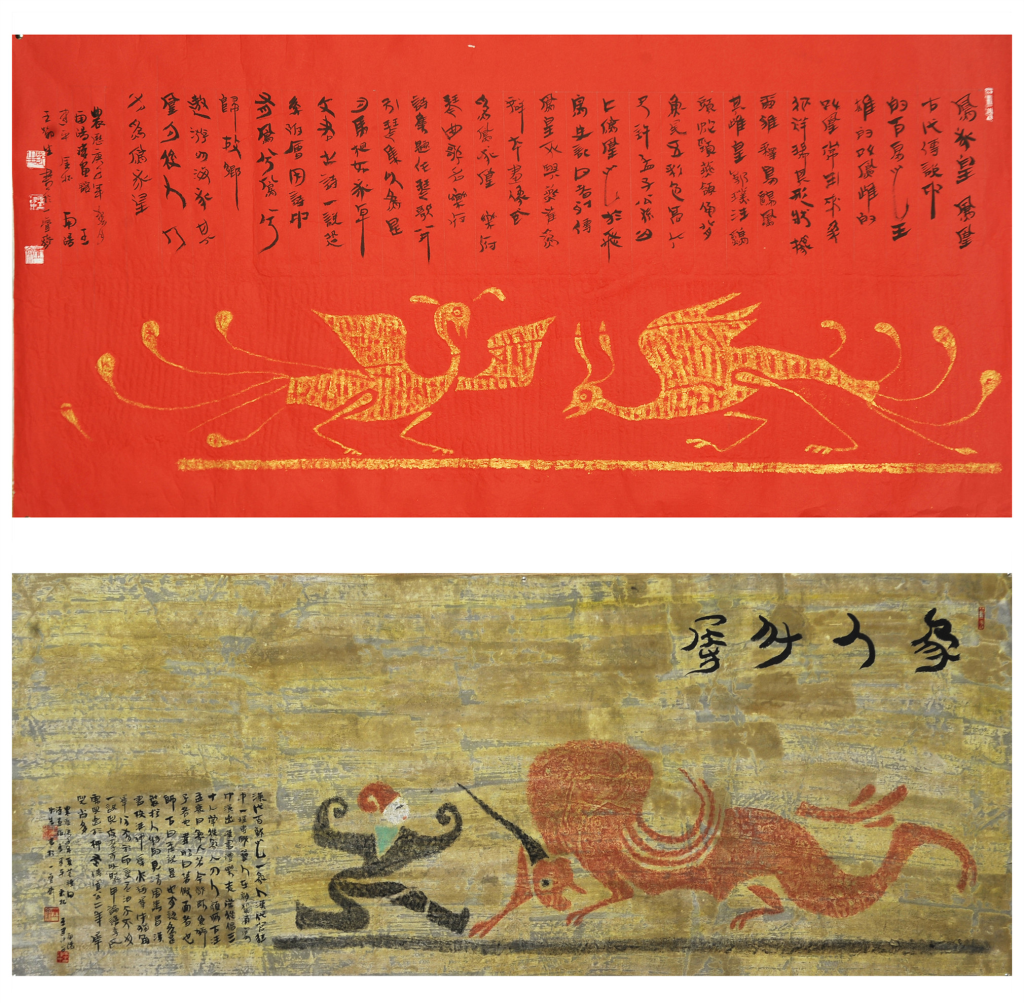

这些年的主要作品有《建鼓舞》、《车骑出行》、《舞乐百戏》、《拜谒图》等,尤其是在民间收藏的珍品汉画像石拓片《拜遏图》,画面生动,人物丰富,真实反映出了两千年前汉代会拜仪式的壮观场面。这些拓片还多次作为政府礼品赠送给中国台湾,日本、新加坡等地区和国家的友人。中国书法家协会主席张海、中国绘画艺术研究院院长野石、中央美术学院教授汤池等都曾对我的创作给予称赞和鼓励。

结合研究实践,我撰写并发表了《彩色软立体汉画像石拓片法》、《仙人骑驼》、《浅谈汉画及传拓制作转法》等多篇论文,引起了国内专家和收藏界的关注,中国文物报、河南电视台等多家媒体都作了报导。2011年10月,我应邀在深圳举办了“王建平彩色软立体汉画作品展”;参加文化部主办的“中国非物质文化遗产典籍记忆系列---中国传拓技艺展”中有七件作品入选。

(文/王建平)

艺术家简历:

王建平,河南省南阳市人,1963年11月出生于书香世家,师从国内传拓名家,并在故宫博物院、省博物院学习并赴国外交流传拓、装裱技术,长期从事汉画研究收藏,现为中国汉画学会会员、河南省书法协会会员、河南省装裱协会会员。