来源:民生网2021-10-15 10:42:16

不倦的探索者

——读杨力舟、王迎春合作的中国画

在当代中国美术界,杨力舟、王迎春夫妇是很勤奋、活跃,且有卓越创造成果的艺术家。他们在中国画领域辛劳经营四十余年,主攻人物画,在主题性绘画创作上贡献突出。他们身上具有的重要品质—活跃的思维和活泼的创造精神,弥为珍贵。

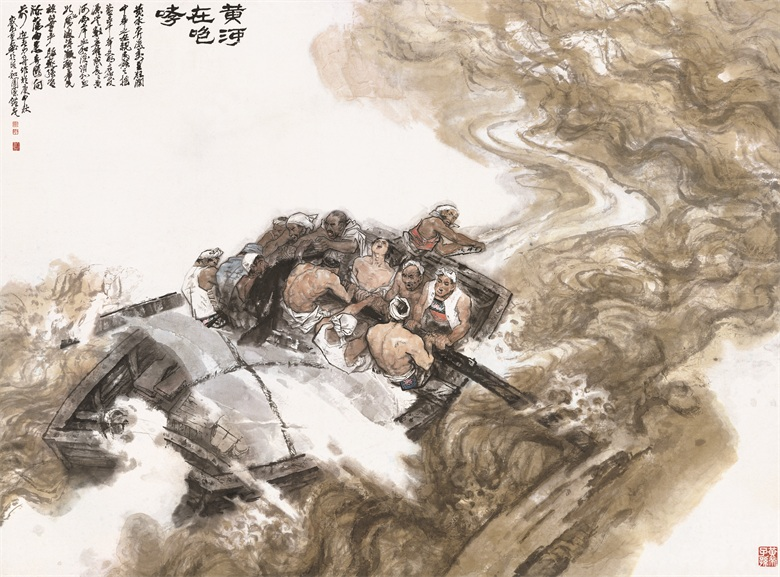

回顾杨力舟、王迎春的创作历程,研究他们各个阶段的作品,可以清楚地看到,除了始终把深入生活、体验和表现劳动大众的思想感情放在第一位,坚持描写中国人民争取独立解放的光辉历史外,他们一直在锲而不舍地研究艺术规律,探讨中国画的表现原理,追求绘画语言的新,追求艺术形式的突破。但是,他们的创作心态沉稳而不浮躁,作品有深度而不肤浅。长期以来,他们的绘画艺术在变中有不变的一面,变的是作品面貌,是绘画的形式技巧,不变的是他们要努力表达的人文精神。他们很早自觉地认识到,这种精神贯穿在近百年来中国人民艰苦卓绝斗争中,渗透在普通人民自强不息的劳作中。劳动人民质朴纯洁的心灵和乐观豁达的精神世界,领袖们的高瞻远瞩和睿智,是他们作品永久的主题。如何充分、深刻地用中国画语言表现这些主题,而又与不断变化的时代审美趣味相吻合、相适应,以至走在时代的前面,是他们不断思考和探索的课题。假如说,上个世纪70年代刚步入画坛时,他们还没有意识到艺术创新重要性的话,那么,改革开放的大潮把他们推进中央美术学院中国画系大课堂时,创新的意识在他们的脑海里萌生了,逐渐清晰、鲜明了。1980年,他们合作的《黄河在咆哮》已经表现出他们作为艺术家应有的“不安分”品格。那些在激浪中拼搏的北方汉子们“聚拢”在一起齐力奋进的图像,与黄河水奔腾“扩散”的形态,以及S形的构图,赋予画面以强烈的对比美和张力感。生动的人物造型与以主要以线作为表现手段的黄河水,组合得如此默契,说明作者既有坚实的绘画造型功力,又有传统中国画的笔墨修养。

《黄河在咆哮》 220x290cm 1980年 王迎春和杨力舟合作

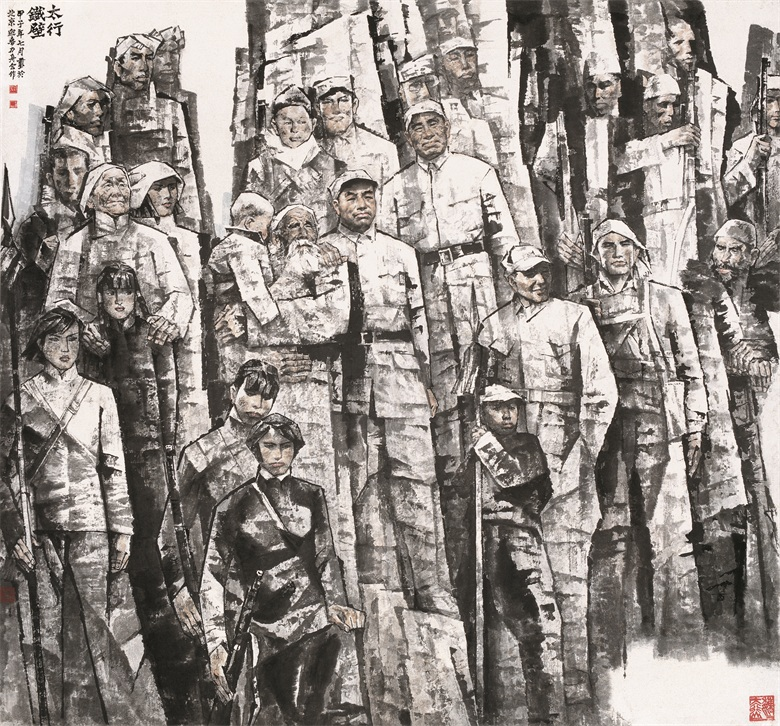

之后不久,在1984年第六届全国美展上,他们合作的另一幅力作《太行铁壁》,进一步展示了他们绘画革新者的面貌,表现了他们力图开拓中国画人物画表现语言新空间的宏大志愿。

人物画在中国绘画历史上有悠久的传统,唐宋时期为高峰,存留下丰厚的遗产。但元代以来,文人画兴起,相对山水、花鸟而言,人物画处于消沉状态。直到20世纪初,随着中国社会开始的巨大变革,需要反映现实的人物画作为助力推动人们的觉醒,人物画才获得发展的新生机。油画的写实主义造型随着西风东渐大潮传入中国,为中国画人物画输送了新鲜的养料。不可否认,在这过程中,以笔墨为中心的文人画受到了压抑,中国传统写意绘画为此付出了不小的代价。但人物画的复苏和转机,则又不能不视为20世纪中国艺术的一大收获。

引入素描造型和写生法,是中国画人物画革新过程中不可或缺的手段。重振古代人物画传统,继承民族绘画写意精神,借鉴西画造型,从社会大变动中汲取思想资源,创造有时代精神的中国画作品,是以徐悲鸿为代表的老一辈艺术家们的崇高理想,他们的探索成果,丰富了中国美术宝库,为中国画的进一步发展打下了坚实的基础。

杨力舟、王迎春从学生年代起,便受写实艺术传统的影响,立志沿着融会中西的方向开辟人物画创作新途径。他们在西安美院,从附中到大学,经过系统的素描造型训练,学习了油画和雕塑技巧,也接受了传统国画和书法的教育。相比较而言,传统绘画的知识与修养在课程的比重上较为薄弱。好者他们从学生年代起,便一直注意传统书法和笔墨的学习和研究。进入改革开放新时期,他们更加如饥似渴地学习传统,其成果明显地反映在《黄河在咆哮》和《太行铁壁》的绘画语言中。

《太行铁壁》 200x200cm 1984年 王迎春和杨力舟合作 中国美术馆藏

《太行铁壁》在革新的道路上又向前迈出了一大步,这主要表现在新颖图式的创造上。他们别具匠心地把点燃太行革命烽火的八路军领导人和军民英雄们的形象,刻画在一块块屹立着的岩壁上,表现他们的坚毅和崇高,犹如一座座不朽的丰碑。叶浅予先生用“民族绘画放光彩”这样的字句来评价这幅画,说明他看重这两位作者不满足于对传统绘画技巧的重复运用,而敢于和善于在新的历史条件下添加新的元素,使其放出异样风采。

发掘传统笔墨,而又不走古人的套路,这是杨力舟、王迎春夫妇的聪敏和智慧所在。在《太行铁壁》中,他们采用了宋人的大斧劈技法,同时又吸收了西画的块面造型结构,还把雕塑的体积感和现代构成法融入笔墨语言。这对传统中国画来说,是生疏的笔墨语言和图式,予人以陌生的感觉并吸引人们的注意力,从而征服观众,扩大了他们的审美视野,同时丰富了中国画的表现语言。

古今中外的创新艺术作品,不论是以古开今的形式还是以反传统面貌出现,其形式语言必然含有陌生的因素,这是因为艺术作品的欣赏者一般都有喜新厌旧的心理。适应这种心理,是敏感的艺术家们应有的意识。但并非凡是运用陌生语言的艺术品,都一定能得到群众的认可。这里关键在于创作者能否把握适当的“度”,即新形式中需要既不失恒定的文化精神,又不过分怪诞荒谬。须知,创新艺术作品征服观众的前提,是对观众审美能力和趣味的适应,在适应中达到征服的目的。适应与征服,看似矛盾,其实是一个问题的两个方面。喜闻乐见与喜新厌旧,都是观众审美心理活动的组成部分,说明他们潜意识中,对传统的怀念情结割舍不断,对新的渴望又不可抑制。

《火线上的姐妹》200x200cm 1984年 王迎春和杨力舟合作

从《太行铁壁》问世之后的二十多年间,杨力舟、王迎春除各自独立完成或共同合作过不少优秀作品外,他们还在严肃思考、研究和探讨不少与实践有关的理论问题。80年代青年思潮把人们的视线引向西方现代主义,对民族传统和20世纪以来的艺术多有贬意;90年代的文化大潮偏于复归传统,是对激进前卫艺术的反拨,但其中夹杂着食古不化的声音。处于当代中国美术界漩涡的他们,不可能对这些问题置若罔闻,他们有自己的思考和鲜明的态度。概括地说,他们尊重和研究民族艺术的古代传统和20世纪以来的新传统,主张发扬中华文化的人文精神,提倡从民间艺术中吸收营养,借鉴外国古典和现代主义艺术的有益经验,做具有个性的艺术创造。他们的这些观点,反映在他们的言论、文章中,更形象地表现在他们的创作中。而集中反映他们最近十多年来艺术思想和创作成果的,是他们在新世纪初接受“国家重大历史题材美术工程”任务,于2009年完成的一件大幅作品《太行烽火》(400cm×620cm)。《太行烽火》是《太行铁壁》的姊妹作,也是他们拓展中国画语言的新尝试、新成果。打破传统绘画时空观念和构图模式,将太行战事的有关情节、人物,分成各自相对独立的场面,相互穿插,拼集和组合成画面。这里有正在行进中的英勇八路军步兵、骑兵和他们的领导人朱德、邓小平、刘伯承等人的形象,有激烈战斗的场面,有配合他们战斗的民兵和支前的农民群众;在画面的边缘地方,还描绘了耀武扬威的日本侵略军、他们的飞机和杀戮我们同胞的血腥场面。表面上看,画面似无统一中心,但主次分明,反抗日本侵略的中国军民占主要位置,正义的抗日烽火主题鲜明,八路军和人民大众的战斗热情以及他们必胜的信念得到了多方位、多角度、多层次的反映。在这里,构成性的章法,大小形状不同、位置正斜不一的块面,似无序排列,实为作者精心经营和设计,有内在的情节联系。作者巧妙地动用黑白、明暗、虚实等手段,形成画面静动交织的韵律。除驾轻就熟地运用了笔线与块面造型的绘画语言外,作者还采用了实物拼集的手段,具象写实中兼用相对完整场面、片断简略和暗示和象征性的手法,整幅画贯穿了写意精神。

从《黄河在咆哮》到《太行烽火》,生动地反映出杨力舟、王迎春一贯的艺术理念:“真正的纯粹的艺术家是那些不断否定自己,不断出新的毕生耕耘者。”也真实生动地展现出他们不倦探索者的形象。

(文/邵大箴)