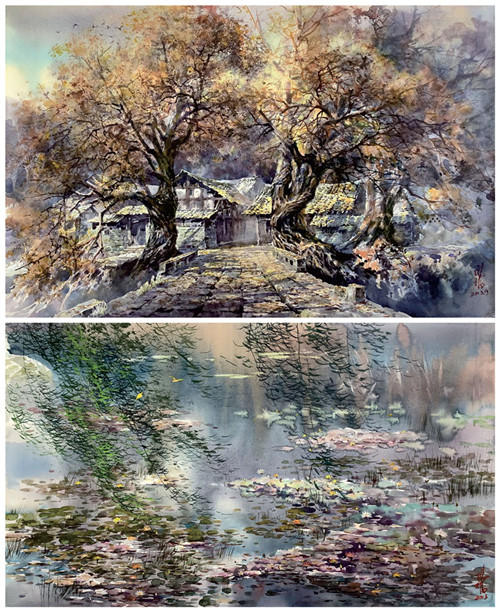

来源:民生网2022-03-01 17:39:06

刚踏入工作的那一年,一位老编辑拿着杨永福的水彩画集倾心吐胆地描述对美的感受,在老编辑的感召下,笔者翻阅着那本记忆犹新的画集——《杨永福水彩画选》,心生肃然,后来,笔者把那本画集偷偷拿回了家,常常观摩,可以说那本画集是笔者第一口纯正的艺术奶汁。日往月来,斗转星移,20多年以来,笔者一直默默关注着杨永福的艺术之变,从未间断,敬重于杨永福始终在变与不变中挖掘美的永恒,陶醉于他那美轮美奂、精彩纷呈的水彩意境,直至今天,依然欲罢不能,于是借助工作之便,在敬仰中,向他约了稿,并与他进行了一次直面而深入的交流,反复而系统地梳理了他几乎大半个人生的作品。流连其间,心绪难平。

20多年不能忘却杨永福的作品,纯粹因为喜欢,给他写这篇文章则是希望寻找一个心悦诚服的理由以寄托尘封的记忆,这亦如杨永福对绘画的虔诚,耄耋之年仍然不知疲倦地畅游于山水与心境之间,也纯粹因为对水彩那份难以割舍的情怀。

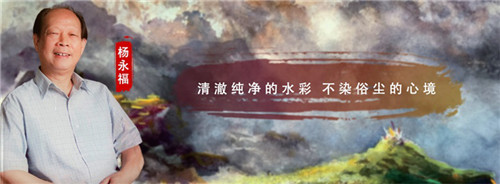

上:《九寨秋水待君来》

下:《布达拉宫之夏》

纯粹源于阔达的心境,执着源于对水彩的虔诚,杨永福执着地追逐着水彩的心路历程是纯粹的,这从他那干净到清澈见底、纯洁到不染任何俗尘的画面中可以感受到,那是放逸主观情感于淡泊之心的神游、是积大道于书斋而心系卓远的造境、更是具象与意象交融下丘壑与胸怀的神遇迹化,显然,这无关乎政治,也无关乎他人好恶而取悦于谁的逢迎,更无关乎虚无的、教条的、无病呻吟的形式化,而是我画我心的超凡修为。

艺术作品在历代文人墨客的笔下演绎出一个又一个经典,可是,当视觉从美术史转移到当代画坛,“浮躁”、“有高原,无高峰”、“当代无大能”等等声音似若成了当代画坛的代名词,也似若成为大众的共识,然而,笔者却有着不同的想法,遥想“清四僧”,凤泊鸾飘;扬州八怪,漂泊潦倒;陈淳、徐渭、八大山人、龚贤,寒酸落魄,……,即便齐白石、黄宾虹、李可染等等近代大家生前也都备受冷落,深受时人非议,并不影响他们也成为美术史的高标,与前人相比,当代画家无论从生活状态、学习方式、游历条件等等方面都远远优于传统画家,可以说,当代画家占尽了天时、地利、人和的便利条件,只要执着而纯粹,又有着独特的艺术才情,一定会矗立时代,展望未来,尽管有才情,又笃定恒心、踔厉奋发的画家十分稀缺,笔者仍然看到了一些画家努力攀登的风采,他们组成了新时代峰峦竞秀的高峰,杨永福就是群峰壁立中最具代表性的景观。

杨永福的艺术景观在于“水彩”,多彩交融中的意境是杨永福一生汗水与心血的结晶,也是他有别于古人、有别于今人的绝招,堪称他的驰名商标。杨永福的水彩景观蕴含着智慧、情感、境界、格局,也凝聚着他困惑时,不能释怀的胶着;喜悦时,拊掌跳跃的畅快;挣扎后,凤凰涅槃的蜕变。

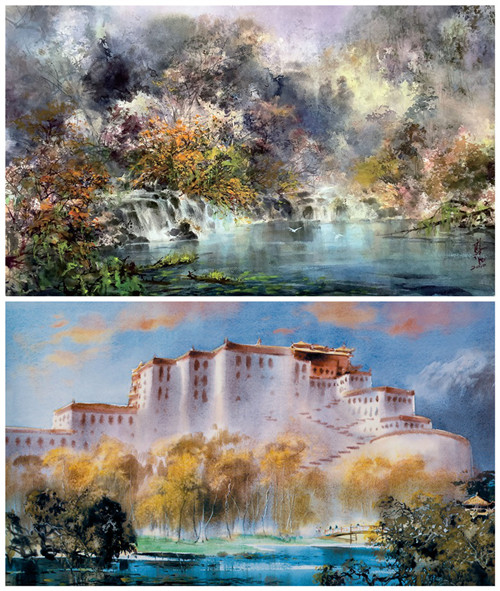

上:《天高水远气气清朗 漫滩芦花泛雪浪》

下:《久居尘嚣数十载 何日得闲此乡间》

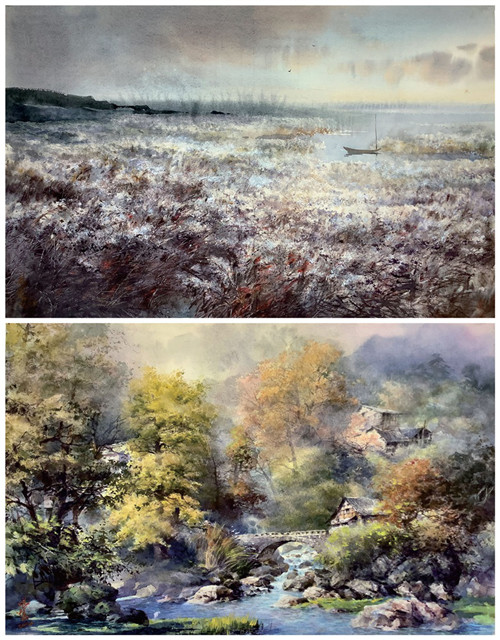

从14岁《秋江落雁》在杂志上发表,到70年代初,《采药》、《秋收》崭露头角;从《珠涌大江流》”获国家水电美展一等奖”,并发表在人民日报上,到《蜜乡》、《月是故乡明》、《冬日》、《蜀乡情》入选国家级展览;从三次在台湾、两次在美国举办个展,到《春雨濛濛》、《桂湖秋月》、《山乡春雨》等作品被国家选送到英国、德国、法国等国家展出,并被国外收藏,再到近几十年创作出《太湖之秋》、《黄山途中》、《绍兴水城》、《山城之夜》、《幽涧》、《峨眉瑞雪》、《江南小镇》、《峡江雪霁》、《梦回家山》、《羌寨夕照》、《残梦》等等一大批水彩系列,从中可以发现,杨永福的水彩景观全部源于面对自然、面对生活的提炼,但是,不是真山、真水、真生活的场景,而是透过真实之后,脱胎于自然景观、脱胎于生活场景的升华,比眼中的真山真水更有姿貌,比生活的场景更有韵致。几十年以来,杨永福留意生活之美,更留意自然之美,他在不同特定情境之下,凝思神游,吟咏眼中的世界,致力于情景合一的酝酿,然后,通过赋予真实物象独特的艺术个性和文化内涵,对景造意,搜妙创真,以超出尘寰的境界传递出一种畅叙幽思的文人心境,并以葱郁幽深的风貌契合着当代大众审美情趣,这种视觉之美,有抒情的,温润蕴藉,清幽绝胜,富有诗意,如《浙江镇海古城》、《海南写生》系列、《黄山写生》系列、《苏州写生》系列……;有宁谧的,草木葱茏,山明水静,很入心,很惬意,如《月色似水》、《苇风晚吟》、《箐山风雨后》、《清辉》、《石林幽深》……;又有万物萌动的,景色宏阔,气韵横生,那是慌慌神游,寥寥长空的大美,浑厚而物态融洽,苍茫而神妙如动,如《洞中天》、《饮马九寨沟》、《羌山夕照》、《黄山流云》、《竹山掠影》……。杨永福独有天地精神相往来之时,以前所未有的别致把自然之美构筑成情与景相互交融、意与境相互辉映的艺术姿貌,让人想起了西方印象派与抽象艺术,也不由自主地想起了中国画的畅神与游观、生动与气韵,然而,杨永福的水彩又不仅仅局限于中、西方的传统,而是在传统与新时代之间架起了桥梁,既有传统,又有新意,并在新时代语境下,通过水彩让自然景观与大众审美情感之间产生了共鸣,既有放眼盛景的视觉之美,又有情之所系的意境之美,这与那些陈陈相因的“泥古者”拉开了距离,又与那些打着创新旗号东拼西凑、不中不西的“搬运工”有着本质的不同。杨永福的水彩是一种创新,但没有离开传统;是一种新探索,却恪守着主流正脉之道进行着卓有成效的深耕、延伸;更是一种无可争议的新样式,因为鲜明而独特,系统而成熟,老练又散发着珍珠般的光芒,可以毫不夸张地说:“杨永福的水彩为中国画增添了一种崭新的探索路径,假以时日,这条路径必将成为艺术的康庄大道,众多艺术工作者也将沿着这条大道寻找自己的坐标”。

《秋山交响》、《雪域》、《晚钟》、《云相依水为伴》、《遥远的地方》、《大漠落日》、《春萌》、《晨雾》、《山雨欲来》、《秋间奏鸣曲》……,不管是无意中扫上一眼,还是细细品味,都是一场灵魂的提升,让身居“喧嚣”、“变革”的观者看到一方净土,不禁叩问心灵,这些作品是俯仰天地之间寄情于景的诗情绽放?还是大隐于世的澄澈心境?想必应该都是,而且,还应该带有一种超然物外的人格魅力,因为淡泊内定的素心正演奏着耳清心洁的天籁之音。

如果抛开美的艺术感官,去窥探杨永福的技法,可以发现,杨永福的水彩立足于中国人的审美意趣,又融合了中西绘画的表现方法,他的水彩打破了很多功成名就的画家以中国画的技法表现油画的图式,比如,在表现具象时,杨永福画的很真实,却不是照片式的复制,而是从艺术的视角,取其神,得其韵,把茫茫自然概括为水与彩的结合,再把物象、色彩等元素交织成点、线、面的节奏,演绎出色与水的韵律。再看与具象相得益彰的意象,罩色、接色、重叠、接色、渗化、流动、蒸发,……,杨永福自由调配各种元素,不拘一格,甚至不择手段地挥洒,物象在反复的塑造中,浑厚、饱满、生动;色彩在矛盾冲突中,虚实交替,美不胜收;跌宕的线条激荡着超强的视觉力量,色与水的冲撞生发出无穷的意韵,既可看到水彩变幻的神奇,又可看到光色辉映的魅力,畅游,充满丰富的想象,遐想,又似若有着面对面的真实。同时,杨永福的水彩还打破了学院派以油画技法表现中国画的效果,比如,《山乡春潮》、《山光》、《冬日》、《舟山海边》、《暮色渐浓》等等作品,有西方印象派泼辣大胆的色彩,又充盈着东方审美的气韵、格调、雅逸;有西方古典主义扎实精准的造型和严谨不苟的光影透视,点、线、面,又尽显其妙,色浓而意足,景盛而幽远,面对画面,给人一种“天地与我并生,万物与我为一”的超然之感。

上:《伊人今何在 游子胡不归》

下:《莲塘莺歌》

纵观杨永福的水彩,可以发现,他对色彩似若有着天生的才情,不管是千山万水的写生,还是《竹山行》、《朝气》、《古寺明月我归来》、《峡谷之晨》、《雁南飞》等等作品,在每一处局部的色彩中,杨永福都非常坚决地进行选择、提炼,尤其是对小面积色块的处理,干湿、浓淡、枯润,形成奇妙的变化,酣畅淋漓,清新透明,显得非常高级。每一幅作品,他都从局部出发,让色彩融于变幻之中,他通过夸张的色彩、强烈的块面等个性化艺术手法强调某一冷暖关系、某一明暗程度,或者某一色调的纯度,去主导一种审美方向,进而扩大为整个画面,把“美”这一主题发挥到极致,这就好比一幅画是一个物体,色调、冷暖、明暗等元素是这个物体不同的分子,他把这个物体放大到分子状态,然后,把分子剥离出来重新组合为一个最美的物体,你可以把画面理解为抽象,却不是抽象,或者不仅仅局限于抽象,而是,参照眼中的自然物象,把分子按照“主观美”的规律重新建造,描绘出一个明朗而有生机的画面,形式感、节奏感,跃然纸上,给观者一种心旷神怡的诗境。

画画的人都知道,彩调和于水,有着独特的韵味,尤其对色彩极其敏感的艺术家,亦可以通过高超的用色方法发挥水彩的美妙,提高画面的格调。由于杨永福常年游刃于众多色彩之中,他可以通过对色彩的高度驾驭达到对水彩的有的放矢,比如,他讲究浓中有淡,淡中含浓,浓与淡,相生相连,相融相冲,淡,淡的雅致,浓,浓的斑斓,再比如,他对水与彩交融的把控,以水驭色,让色彩浑然而和谐,妙不可言,同时,以多种色彩融合调配画面,又能达到元气生发,色彩淋漓的艺术效果,……。对于杨永福而言,色彩不仅仅是描绘一个景象,或者一处美妙的符号,还融入了他的激情,他的岁月。

任何一个评论家千语万言都很难阐述清楚一个成熟而完整的艺术体系,只能在意会中咂摸其味,放飞遐想,那么,对于一个艺术家而言,也只是在艺术的精神家园里,无争于阔达,自安于心静,为世人呈现更多的精彩。

可能是对艺术纯粹的热爱早已形成对人生的态度,也可能血脉中天生流畅着淡泊的基因早已形成卓远的心境,尽管杨永福的水彩已经形成了无法替代的样式,可是,他并不希望树立一杆大旗,告诉时人“杨家水彩”开了宗、立了派,因为,温润心灵、启迪心智的艺术均无需言说,内心澎湃的动力,执着不懈的追求,以及言之不尽的艺术感悟都在画面中孕育、萌动,那里才是往来于天地之间的精神栖息地。

(文/桑干)