来源:民生网2022-05-17 13:29:14

刘长华的篆书可以带你走进最古老的文字形态——鸟虫篆,那是他倾注心血的追求、是他才华施展的道场、是他精神栖息的家园,浓缩着他一生的修为。

据史料记载:“鸟虫篆属于金文的范畴,它始于商、周,盛行于春秋中后期到秦、汉时期,秦始皇兼并六国后,保留了八种文字,其中之一就是鸟虫篆。鸟虫篆字旁或字的上下附加‘鸟’、‘虫’的形状,字或与‘鸟’、或与‘虫’融为一体,多见于出土的兵器、容器、瓦当、印章等。真、草、隶是从大篆中衍简出来,作为大篆的一种,鸟虫篆则是甲骨文和钟鼎文的衍变和升华”。

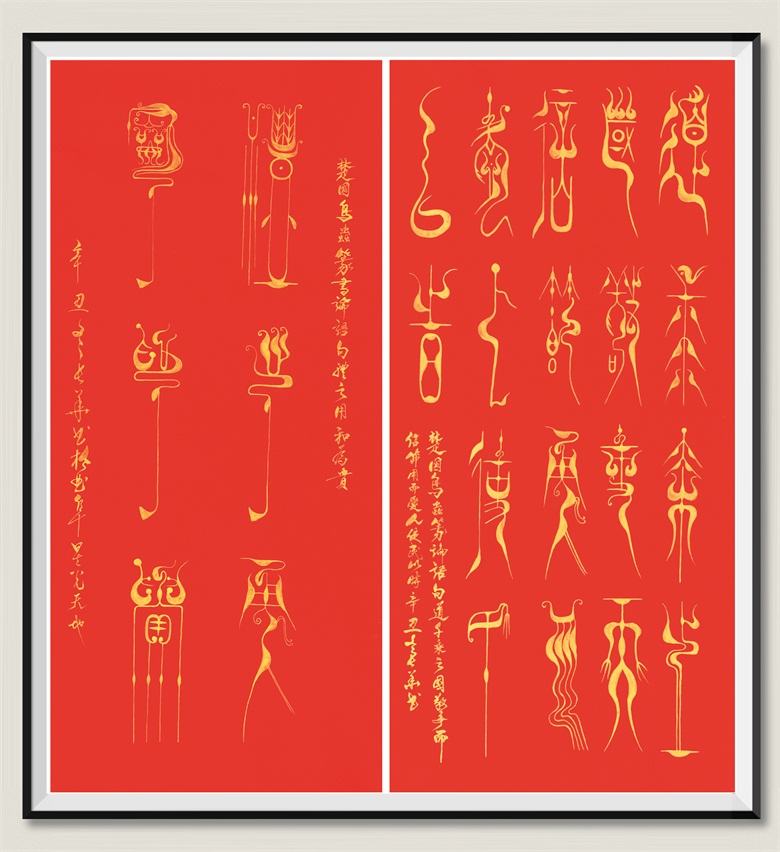

《论语句》

一字一时代,一字一故事,一字一世界,一笔一乾坤。以现代的审美视角去看鸟虫篆,每一个文字都是一个抽象的图式,每个图式都似若诉说着一段扣人心弦的故事;每一个文字都如一幅让人神游遐想的绘画,那里边融入了古人敦厚质朴的智慧;每一个字也都如一组曼妙夸张的肢体动作,举手投足之间都承载着哀乐悲欢的情感。无论从视角审美、从艺术精神,还是文化内涵,鸟虫篆都堪称伟大的发明,实属中华民族的瑰宝。可是,在几千年的书法历史长河中,由于字体趋于简化成为主流脉络,又加上书写难度很大,过于复杂的鸟虫篆渐渐远离了日常生活。历史上,鸟虫篆几度濒临灭绝,尤其近300年,受邓石如、吴让之、赵之谦、吴昌硕、康有为等碑学大家的影响,几乎所有篆书者无不对小篆情有独钟,唯有极少数有担当、有情怀的书法家坚持在大篆的领域,却又多以石鼓文为主,并都以邓石如、吴让之、赵之谦、吴昌硕作为衡量自己篆书的标准。鸟虫篆,或受功力不扎实、投入精力不够;或受出“写大篆,出力不讨好”;亦或受金钱左右、迎合藏家等等条件的限制,很多书法家要么浅尝辄止,要么朝秦暮楚,左右摇摆,写了十几年,搁浅、放弃,束之高阁。然而,总有一些笃定恒心者正以坚忍不拔之志,守护着鸟虫篆的风神,皓首穷经,日积月累,他们渐入佳境,渐出真功,写出了辉煌、写出了备受瞩目的高度。刘长华就是恒心驻守于鸟虫篆的出类拔萃者。

陈振濂说:“唯有一杆子打到底,才能成为大家”。刘长华以几十年没日没夜地摸爬滚打,践行了这样的标准,并取得了卓然自立的面貌。刘长华小时候就喜欢书法,真、草、篆、隶、行,他都有所涉猎,并打下了坚实的基础。“入古而出新貌,才是一个书家成功的标志”,刘长华深谙其道,当他广收博约、取法乎上之时,鸟虫篆带着神秘,带着极强的诱惑力,让他梦回远古,爱不释手,从中,他似若发现了一处取之不尽的宝藏,那片古老的痕迹让他神游遐想,放飞情感,那圣洁的图腾让他心灵升腾,不能自抑,于是,学习、探索、挖掘鸟虫篆的奥秘成为他梦寐以求的方向。访名师,拜高人,上下求索,他研究过郭沫若,容庚的鸟虫篆,也在大德之人王祥云、王悦强的笔法笔意中,受过很深的教义,当然,刘长华也上溯到了春秋、战国、秦汉的遗存,扶古今,思浩荡,他握手圣贤,神会先儒,修大德之能,悟入境之业。笔耕不辍,废寝忘食。

从一笔一画地临摹到意由心生地创作,几十年如一日,有时,为了一处笔法,他朝夕揣摩,夜不能寐;有时为了实现一个字的突破,他心追手摩,孜孜不倦;有时,因为获得了一处偶得的妙趣,他附掌跳跃,几近痴迷。可以说,在鸟虫篆方面,刘长华用情很深,用功很浓,他也收获了别样的艺术魅力。

《中国梦》

纵观刘长华的鸟虫篆,多以中锋为主,骨力峻挺,筋脉通达,遒劲伴着流畅,高贵与华丽齐飞。结体,端庄严谨,华美绝伦,紧松和谐,垂脚拉长,貌如居高临下之态,观若高山仰止之势;形态,圆转宛通,随势生姿,气息浩然,神采飞扬,如仙人持杖,似虚灵出谷;线条,疏密有致,婉转劲韧,如千均强弩,似万石洪钟。隽永中洋溢着雄放,朴茂中涌动着澎湃的力量,浑穆中激荡着磅礴的气势,具有极强的视觉冲击力。线条与鸟虫的姿貌烨烨生辉,历史的沧桑感和新时代的审美性交相辉映,无限的视觉张力带着无以伦比的穿透力,冲击着观者潜意识的审美本能,扣人心扉,让人流连。

刘长华用笔特别灵动,章法布局,疏密有致,疏不可再疏,密不可再密,疏中蕴含风神,密中饱含老辣。长扁适宜,可长可扁,想长就长,要扁就扁。方圆互生,能方能圆,要方就方,想圆就圆,因势利导,随心所欲。彰显着独特、呈现着高明。

刘长华的鸟虫篆很有装饰感。历史上,鸟虫篆的起源就是装饰性符号,象征着吉祥、平安、幸福,带着诚信、美丽的寓意,尤其是春秋战国时期,鸟虫篆一度成为王公贵族的专属饰品,可以说,装饰性是鸟虫篆的属性。刘长华主攻鸟虫篆,其最主要的审美标准无疑就是装饰性。刘长华的鸟虫篆不管是居室、厅堂,还是楼台、公装,既可以增添文化的氛围,又彰显出独特的审美情趣,不管远观,还是是细品,哪怕无疑中扫上一眼,都让人过目难忘,回味其中。如诗,意与境生辉,情与思交融;如画,温润心灵,启迪心智;似音乐,洋溢着节奏,跌宕着旋律;似舞蹈,姿态曼妙,神形飞扬。

当代书坛是一个百花齐放的伟大时代,每一个书法家都适逢盛世,可是,网络世界的便捷性推动着信息的普及和推广,大众对书法艺术的认知趋于多元,审美也伴随着高品质的作品不断提高,对书法家的要求,也日益苛刻,书法家在大众的心目中,也正发生着明显的变化,弱者必将淘汰,能者一定恒强。

自从走进大众的视野,刘长华就引起了大众的好评,热火朝天,不亦乐乎,大有能者恒强之势。一方面,他严格遵循着“书法之法”,这一基本标准,颤栗地守护着古法,不越雷池一步。他的鸟虫篆,笔笔有出处,字字有来源,所有的基础笔划全部来源于篆书的基本笔法,比如,“藏锋敛毫”、“中锋行笔”、“收笔垂露”、“疏松对比”、“虚实关系”……,或源于钟鼎文、或源于石鼓文、或参悟邓石如一脉、或参悟吴昌硕一脉。

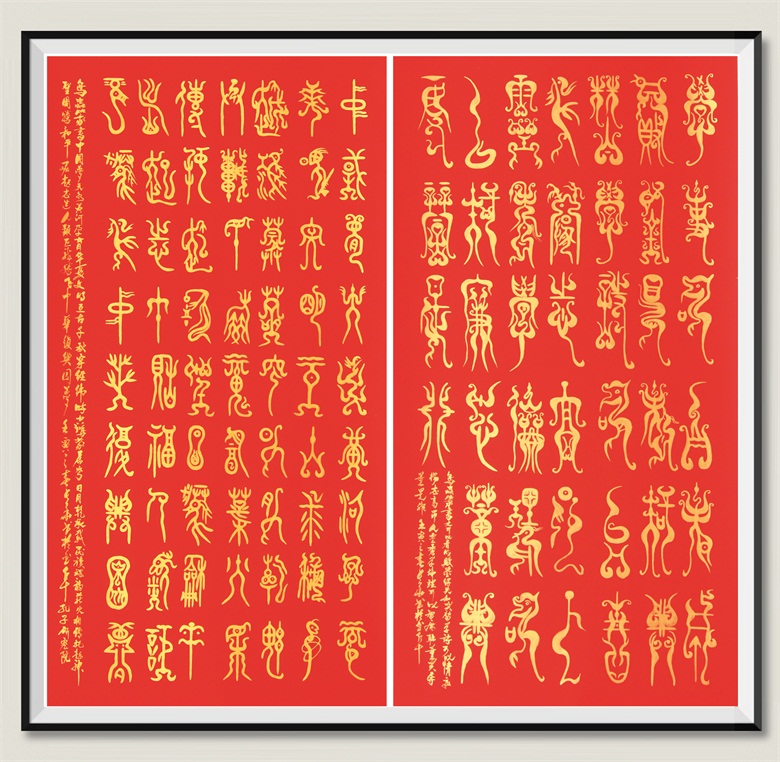

《二十四节气》《观沧海》

另一方面,刘长华从“书法之法”之中,挖掘、实践、突破、创新,把书写法度与视觉艺术两者结合起来,实现了“书法之艺”的审美感观。然而,他的“书法之艺”不是打着“创新与变革”的旗号,尝试怪书、丑书的荒诞,也不是哗众取宠的标新立异,而是,恪守“创新不怪、变革不丑、离群不离古”的探索路径,以思辨的态度审视自己,追逐着远古的价值体系。尤其对鸟”与“虫”的延展、对“鸟虫”形态的把控,刘长华极其注意,从不敢有任何放纵和随意,比如在变形、夸张、舒缓、收放等等笔法中,他严谨地守护着古法,循序渐进地融进了自己的所思、所感、所想,谨小慎微地进行实践、探索,绝不背离当代大众的审美精神,而是,在“书法有法”之中,形成独特的“书法之艺”,风貌独存,光芒闪烁。

刘长华远接春秋,情入战国,超拔的才情依仗着深厚“书法之法”的根基,渐近、渐悟、渐变,他突破了春秋之藩篱,挣脱了战国之桎梏,更妍美流丽了、更生动多姿了。这属于刘长华的风采,也属于当代书坛的风采。

郭沫若认为鸟虫篆是“于审美意识之下,所施之文饰也,其效用与花纹同,中国以文字为艺术品之习尚,当自此始”。作为文字,鸟虫篆见证着中华文明的起源,作为书法艺术,鸟虫篆孕育着传统书法文化的根系。随着国家对书法艺术的普及推广,喜欢书法的社会大众将会越来越多,鸟虫篆作为传统书法艺术的宝贵遗产,必将引起重视。几十年以来,刘长华以独具一品的鸟虫篆践行着“让书写在古籍里的文字都活起来”的现实意义,使鸟虫篆焕发出勃勃生机,也为“激发观众对古文字的兴趣”起到了推动作用,他鸟虫篆的艺术必将引起大众的追逐,也一定“走进寻常百姓家”,因为,刘长华的鸟虫篆赋予灵魂深处的艺术享受。

(文/蔡佳霖)

艺术家简历:

刘长华,1967年出生,山东省汶上县人,曲阜市孔子故里书画院院长,鸟虫篆艺术研究院副院长。