来源:民生网2022-08-15 15:48:53

笔者喜欢古玩字画几十年了,博物馆、艺术馆、古玩店、画廊一直是笔者光顾的地方,很多有文化底蕴的古玩店经营者总是让笔者刮目相看。他们不仅仅在摸爬滚打中练就了火眼金睛的甄别能力,更重要的是他们长期受传统文化的滋养,在日浸月润中培养了独立的审美思辨,这种审美思辨让他们有着清晰的学术梳理,又有着另辟蹊径的独特发现。丁金玉就是从收藏堆里中走出来的书法家,他爱收藏,他磨砺书法,悠悠几十年了,从未间断。

几十年里,收藏鉴别是丁金玉书法实践的航标,他以古人为参照,吸收前人的技法优长,同时,书法实践则成为他鉴别真伪的辅助手段,他从自己的书法实践中握手圣贤,离披点画之妙,从中找到鉴别真伪的蛛丝马迹,并形成一套自己的鉴定体系。收藏鉴别与书法艺术对丁金玉而言,两者相辅相成,交相辉映,他在书法实践与收藏鉴定的人生艺术中,一路风雨,一路彩虹,当纵横历史之际,哪位艺术家有什么样的特点?丁金玉闭目如在眼前,当放眼当代之时,哪位艺术家有什么样的流派渊源?他也都如数家珍,了如指掌。毫不夸张地说,收藏是他几十年的伴侣,书法是他欲罢不能的爱恋,他都用情很浓,用心很专。

丁金玉,安徽安庆人。能篆书、爱隶书,草书尤其让人感动。他的草书是一种人格气质的表达,也是一种情感心境的宣泄,更是一种精神气魄的外化。

丁金玉的草书,线条如跳跃的音符,跌宕起伏,抑扬顿挫;字体像美妙的舞蹈,柔逸韵畅,姿态舒展;章法布局像一幅幅神游遐想的抽象画,有情景交融的意境、有诗词文学的韵律、有哲学思辨的智慧,还有那诗词、哲学不能到达的地方,让人回味,让人流连。

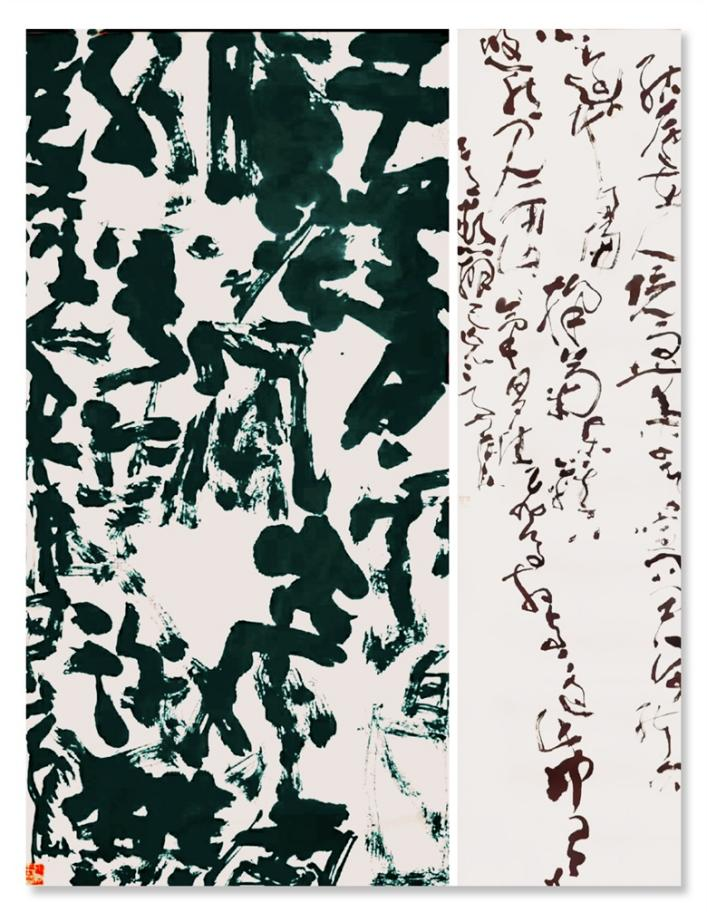

《临江仙·滚滚长江东逝水》杨慎 《饮酒》陶渊明

丁金玉的草书,枯润结合,虚实相生,刚柔相济,动静交替,寄方于圆,藏正于斜,对立之中,保持了和谐,丰富之中,彰显着鲜明。长、短、粗、细,狂放不失法度;浓、淡、疏、密,潇洒不失真功;轻、重、缓、急,险峻又不失庄重。如诗如画,亦情亦景,字里行间里洋溢着酣畅淋漓的痛快,章法布局中弥漫着山雨欲来的视觉美感和艺术张力。

丁金玉的草书,行笔如云,奔腾纵横,变幻无穷,施墨如泉,满纸烟云,呼之欲出。快意呈风采,落笔显惊雷,滞墨似洪涛,执笔如驭骏,无法胜却有法,有法而又奔放尽致。情感倾于毫颖,充盈着怀素之醉意、张旭之恣肆,又带着孙过庭的畅快、王羲之的神韵;笔墨落于褚素,心性成书,似若无声,却让观者动了容颜,也让鉴者生了情愫。那是抽象的艺术、是浪漫的情调、是自由自在的写意精神。

一幅质地洁美的书法作品,不但有契合大众审视的具象姿貌,也要有审美体验的抽象内涵,既要表现技法,也要表现情感,一笔一画都是高超的技法、学识涵养、精神状态的结晶,满含着精神气质,承载着一生的艺术修为。

丁金玉的草书之所以触动观者的情绪,引起共鸣,那是因为他的草书给人内心带来了一种渴慕,一种向往。可能在过去几十年里,大众看到的书法偏于同质化,审美早已疲劳,也可能在过去几十年里,书法界过于喧闹,大众的目光跟随着喧嚣之声,“早晨彩虹,晚上朝霞”,内心早已疲惫,大众对书法的审美,有些无所适从,不知所措。然而,当丁金玉的草书走进大众的视野时,一下子激活了观者的审美本能,瞬间燃爆了大众的情绪,仿佛那是一种久违的审美体验。

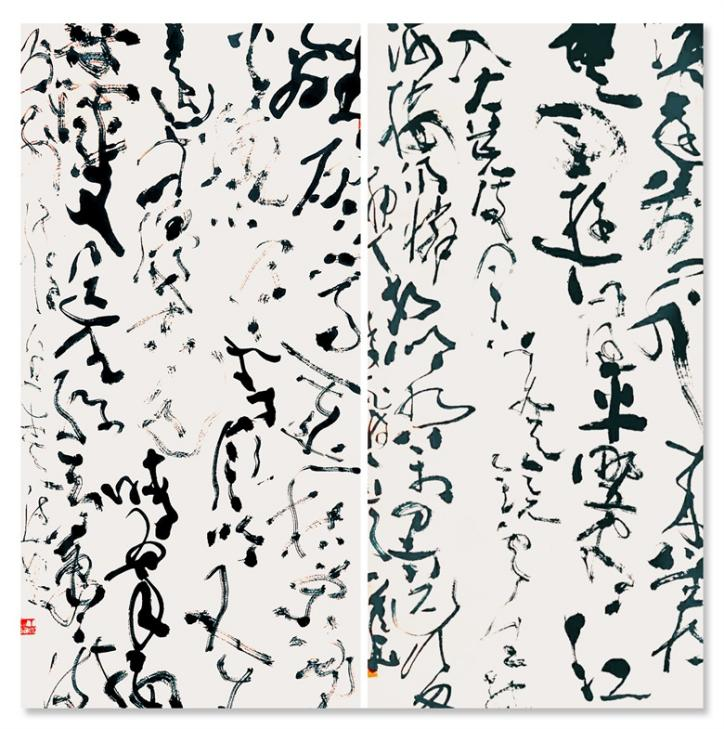

《饮酒》陶渊明 《别董大》高适

登临高峰,不是让更多的人看到自己,而是看到更加精彩的世界。也许丁金玉的书法之美并不是刻意为了“人人都夸颜色好”,而是,内心喜欢,便几十年朝暮执笔,久浸成习。几十年以来,书法线条、笔墨、章法就是他的精神食粮,是他内心情感的必要元素,一日不手摩心追便情感找不到归宿,精神找不到皈依,于是,他如苦行僧一般,朝拜着信仰的图腾,虔诚而真挚地去爱,去追求,在无言的感召中,积年深入沉思之境,然后,他借助书法的样式开启隐匿于内核之中的品格、气质,并把这种品格、气质转化成草书、隶书的艺术姿貌,诉说着的缕缕不绝的心语,如歌如慕,让人沉醉。

透过丁金玉的书法,可以发现,他的草书充盈着雄秀高华的个性、充盈着有别于古人、又有别于今人的独特,这种独特的个性源于他那超强的融合能力。很多书法家,楷书者只写楷书,行书者只临行书,楷书在楷书范围内“融汇”,行书在行书中“融汇”;还有很多书法家,今天写某一家,明天换了另一家,朝秦暮楚,东张西望,美其名曰“广收博约,融会贯通”,事实上,这样的书法家都缺少恒心,缺乏耐力,浅尝辄止,便自夸其能,根本不可能深入某家精髓,更不要说“融汇”了。这两类书法家写出的书法有东家,也有西家,却又都似是而非,面目模糊,唯有少数真正的高手,笔道中有诸家笔法,那是肌肉的记忆,章法里又有诸家精神,那是深入骨髓的风神,丁金玉就是其中一员,而且,更为高明的是:丁金玉不仅能融汇诸家,还能融汇诸体。比如他把草书的墨法融进篆隶,既保持了篆隶的浑厚古朴,又让篆隶墨气淋漓,很灵动,也很恣肆,充盈着中国画大写意的气势,给人“以画入书”的感官体验。再比如,丁金玉在草书中融入了傅山的遒曲劲韧、融入了王铎的纵横郁勃,又嫁接了王羲之的柔逸韵畅、赵孟頫的俊逸洒脱,从而让自己的草书入于古法,而又脱胎于古法,气质兼容,妙造其极。当然,丁金玉的草书在精神气质方面,更多的还是以“颠张醉素”为本体,可是,那里边有自己的情感、有人生的感悟,也有处世哲学。想必,那是他精神往来于天地之间的道场,是积大道于心源的栖息地。

《赋得古原草送别》白居易 《渡荆门送别》李白

如果说丁金玉的草书让人难忘是因为他有着融会贯通的能力,那么,他那融会贯通的能力则源于扎实的书写功力。纵览丁金玉的书法,不管是篆隶,还是草书,也不管是整纸中堂,还是尺牍小品,裹毫挥运,变起伏于峰杪,殊衄挫于毫芒,写的虽然是心境,然而,一画一点之间,纤毫必究,笔底之下,行的却是秩序、是规范,更是艺术之法度。线条犹如生命的心电图,和谐、节奏、韵律,一切都在独特中彰显着恪守古法的严谨。再看笔墨,乍驻乍引,黑白交替,犹如虚实相生的太极图,曲直、藏露、对比、平衡,各得其所、各臻其妙,一切也都在主流正脉的书法精神之中张扬个性,无粗豪、无荒疏,更无草率,不狰狞、不粗野,更没有躁动之笔,这种精神是物我两忘的“理不可尽之于词,妙不可穷之于笔”,这种精神从“天人合一”中得到的启发,从“大象无形”中妙悟了真理。“基于儒、染于禅、据于道”而归于广阔丰美的心境,一切皆源于对书法难以割舍的情感,一切也都源于对传统文化孜孜以求的收藏、梳理、研究,然后,在渐变、渐进、渐悟中,实现蜕变。

行文至此,丁金玉的书法艺术让我不由得想到了黄宾虹。如果黄宾虹没有在上海经营古玩店的经历,那就没有独特魅力的“浑厚华滋”,因为“浑厚华滋”里有对传统文化的深入研究、对艺术脉络的极致思考,以及对时人、时事的独特认识,还有他那积学厚养之后的艺术升华。丁金玉并无心与大师相比,他只是做了自己喜欢的事,并在淡泊宁静之中,坚守了下了,神行一片,那是别人对他的认可,蓄素守中,则书写了自己。

(文/桑干)