2024-08-28 16:27:15

董萍实老师是一位大智若愚的文人,生活中的许多事情稀里糊涂,唯独在艺术本体探讨创构方面,一骑绝尘、显现出了深入其中的大智慧,而且,几十年“咬定青山不放松”,苦苦求索,令人瞩目。

说起来他的探索与成长,与东西方既有文化的蒙养熏陶密切相关,与我的《孤独的大师》也颇有关联——2002年我的《孤独的大师》由中国工人出版社出版,我送了一本给他,他说“毫不夸张、如获至宝”。2020年拙著由商务印书馆再版,当时他在贵州工作室避役,又朝我要了一本,放在床头。过后,他给我发了一封长信:“就像宇静所说的那样,匆匆的翻阅之后,紧接着的,就是一遍遍重复的品读——尽管我这已经是无数次了,仍然感到那么亲切,那么动情摄魄,以至于在和达·芬奇们亲近的过程中,时常闭目冥想……

你的这本《孤独的大师》给于我的,不仅仅是文化与专业方面的知识,更宝贵的是在人生旅途之中,深入人心的促动和鞭策。我想,你这本书之所以卓然不群、之所以会受到从小学生到老专家广泛的推重,很重要的一点是,你不是作为冷眼旁观的评论家和推荐人在写作,而且在我看来,你的远见卓识和悲天悯人,自然而然地把你变成了他们的‘知心爱人’、他们的‘同志’和‘同道’。“

二次造山早期作品《门窗系列之皓月冷长白》 宣纸水墨 135x64cm 1991年

董老师还说道:“你知道我,资质平平,际遇坎坷,但却莫名其妙地步入了艺术人生的秘境而苦苦求索……幸运的是,苍天不仅给了我点点灵机,也给了我那么多光辉的榜样。所以在孤寂的(同时也是快乐的)摸爬滚打之中,总是能感受到强有力的支持。此刻,我正在捧读你的《孤独的大师》,我想由衷地对大师们说:你们并不孤独。因为,你们有侯军!”

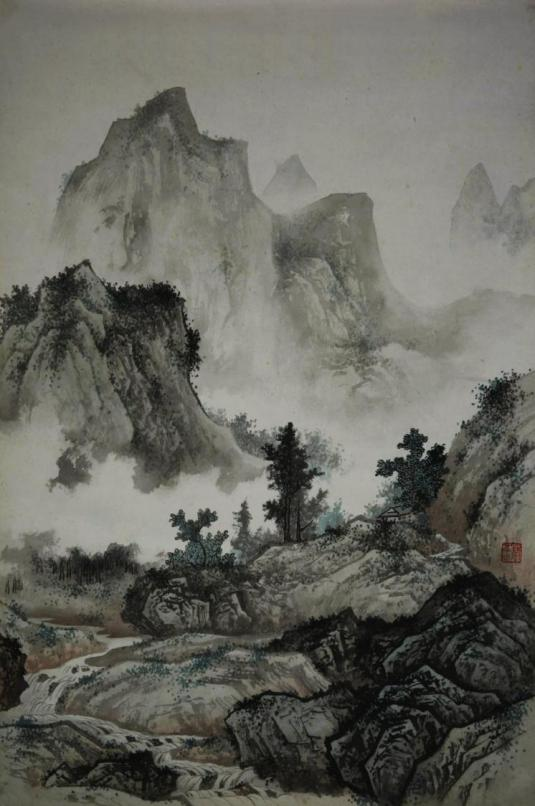

我们之间一向无话不谈,说的都是心里话。他切实的感受让我很感动,一时间都不知如何回复他如此动情的来函了。董老师本身是个艺术家,而且是一位从传统深处走向现代的艺术家,对艺术和艺术家的感悟自然更加敏感。据我所知,他本来师从孙天牧大师,是北宗山水画的嫡系传人;鉴于孙老是天津陈少梅先生的嫡传弟子,故而他与陈少梅先生也就有了艺术上的嫡传关系。我因前几年编撰《陈少梅常用印存》而对陈少梅的艺术思想有一些涉猎,对他艺术传承的谱系印象极深。本来以为他会在前辈艺术滋养中,轻松而潇洒地走向传统艺术的高峰。谁知到了深圳与他结识之后,却发现董老师已然转轨走向了现代水墨的探险。

这既令我感动,又令我有几分惋惜。因为像他这样“血脉纯正”的北宗山水传人,已如凤毛麟角,堪称稀有了。然而,从艺术家所追求的独特个人风格而言,放弃轻车熟路,转向羊肠小道,确是需要勇气和魄力的。

董老师对北宗传统的“离家出走”,在我看来,绝对堪称为毅然决然“一刀两断”,单说放弃毛笔这一条,当今中国台湾除了刘国松先生,又有几人敢于如此付诸实践?而我在深圳他的画室,看到了他的“纹象”和泼墨破彩,看到了他以特殊技法“制作”出的鸿篇巨制,我的心灵曾被深深震撼。由此,对现代艺术也有了比较冷静客观的思索。

对于艺术,我历来是偏向传统一路的。但是,对现代艺术也抱有浓厚的兴趣和包容的心态。我的评价标准从来是恒定的,那就是好不好,而不是新不新。现代派艺术,有好的东西,我当然也会欣赏和推重;传统派艺术,画得不好写得糟糕,同样难入法眼。我反对一度弥漫艺术界的那种“惟新为上”的观点,更不赞成那些极端的“日日创新”,“今日之我非昨日之我”的偏激之论。艺术需要反复实践,是一个需要岁月打磨的慢功夫。那些“朝学执笔,暮已成家”的“大师”,我是从来敬而远之的。

董老师的艺术实践,绝对是一项孤独的探索,很难被大众理解,也很难为同行认可。唯有在艺术理念上相通,且从他的艺术中看出门道的极少数慧眼,才能击节赞赏。刘国松先生就是其中一位。他对董老师的“纹象山水”“新书写”等艺术探索的激赏,我以为包涵着许多必然的因素,在艺术探险的道理上,两位是知音更是同道。

精研传统期北宗代表作《山水清音》 宣纸水墨 64x46cm 1976年

十多年前,刘国松先生来深圳办展,我曾与他有过一次比较深入的交谈。在为他召开的艺术研讨会上,我也曾做过一次只有一个人孤零零鼓掌(后来知道那是石虎先生)的演讲,我不赞成当时与会者群起批评刘国松先生回归传统范式、从原先的极端抽象走向中国古典具象的艺术嬗变,为刘国松先生的回归进行了文化意义上的辩护。我理解,刘先生的回归并非回到范宽董巨刘李马夏,也并非重新拿起毛笔(事实上他一直坚持非毛笔绘画),而是文化观念和绘画范式更加接近中国古典文化的精神。这有什么不好,又有什么不对?何以会受到与会者众口一词的责难和攻讦呢?散会之后,刘先生约我到他的房间里,继续深入交流见解,并把他从中国台湾带来的一套两卷本《刘国松研究》赠送给我,他说此次只带来这么一部大厚书,要寻找真正懂他的人相赠,他把这部沉甸甸的大书留赠给我,令我非常感动。

那次因刘国松先生所引发的艺术争论,反而使我对董老师的艺术探索,更加敬重而佩服。这倒不是我完全赞成他的所有探索,至少我对他这种不畏艰险、特立独行的创新精神,深表钦佩——不是么?如果他轻轻松松地回到北宗山水的圈子里,画那些嫡传的高邈的崇山峻岭苍松怪石,会轻易得到同行们的喝彩,也会从市场上收获更多的实惠,但是他不肯这样放纵自己,而要独持己见独闯险绝——这种精神气质,不正是与我所写的那些孤独的大师们隔代相通吗?

由此,我理解董老师为何对《孤独的大师》这本小书如此看重,他应该是从书中的人物身上,折射出了自己的依稀身影!他说,他是“莫名其妙地步入了艺术人生的秘境而苦苦求索”,他还说,他“在孤寂的(同时也是快乐的)摸爬滚打之中,总是能感受到强有力的支持”。我相信,他的苦苦探索和摸爬滚打,其实正是一个真正艺术家的必经之路,没有这样的探索之苦,没有摸爬滚打的创作经历,又何来艺术上的独树一帜,又何来无所依傍的“夔一足”?我相信,不是我的书让他感动,而是我书中的那些人物把他深深打动了,被他们的苦难和坎坷拨动了心弦,对他们的孤独和无助“感同身受”,从而会觉得达·芬奇说的话,恰好道出了自己内心的隐衷;会自慰于手眼尚且康健,不必像雷诺阿那样把画笔绑在手指上作画;会庆幸自己的人生毕竟比梵高要幸运许多,至少还有如刘国松先生那样的知音和同道,能理解自己的甘苦和追求……

《李白诗意系列游仙四条屏之独抱绿绮琴》 宣纸水墨 137x35cm 2008年 《李白诗意系列之登太白峰》 宣纸水墨 180x48cm 2006年

是的,那些饱经磨难的艺术大师们,带给董老师启迪和引领;他们最终获得的巅峰之誉,则是对董老师乃至与他一样的探索型艺术家们最具感染力的鼓舞和鞭策。孤独不可怕,孤独是快乐的孪生兄弟,有那些孤独的大师与您同道且同行,董老师应该感到“吾道不孤”。其实,当他“在孤独与困苦中奋力拼搏、登攀险绝之时,大抵也正是最接近艺术巅峰的时刻——董老师,加油啊!

“太棒了!真是志同道合、洞察我心的好同志啊,谢谢!若让我从鸡蛋里挑骨头,似乎只有“一刀两断”需要斟酌一下,免得在不能全面观照考量情况下引发误会“——董老师看过了我的上述议论,很振奋,同时也直言不讳地对我说:“对于传统,我和你一样,绝非狂妄偏激之人,而是充满着深深的理解与爱恋。我好像更像一个‘和稀泥者’,用‘自相矛盾’来形容比较准确。我特别认可佛家‘此有则彼有,此生则彼生;此无则彼无,此灭则彼灭’的论断,自相矛盾亦即‘打架’的过程中,由于一直有爱存在,所以我与传统打的这场架,既打出来了‘生死相依’,也打出来了一片‘新天新地’。因而,‘坚定不移地摈弃对传统的重复描摹,通过再发现再创造,从传统深处走向未来’更接近我心中所想。“

好一个“自相矛盾”!“以子之矛攻子之盾”,变成自己执传统之矛,攻自己的传统之盾,这更需要大毅力大勇气和大智慧。我接受了董老师的矫正,不讲“一刀两断”,而是接受他的“打架说”——比如他去年出版的学术专著《北宗山水》,在我看来就是“打架“的产物:一方面,他深入到古代先贤的艺术之中,萃取其精华,同时又在他自然而然的深挖和生发衍伸中,结合着自己深入本体秘境之所得,给出了大有别于”述而不作“的解题方案,把北宗山水推向了未来。

纵观董萍实老师在本体秘境之中的所作所为,都具有这种矛盾对立统一和“文化建设“色彩,如此这般的”架“我以为打得很好。我知道,他的这场“架”至今还没打完,期待着在若干年后,再见他的“新天新地”!

(文/侯军)

艺术家简历:

董萍实(1944.1-)字三甲,号天池,别号山外山人;吉林省榆树县人;“纹象山水”创始人、“北宗山水”嫡系传人、深圳大学美术教授、吉林艺术学院特聘教授,孙天牧北宗山水艺术研究中心特聘艺术顾问;以超卓实在的学术建树安身立命、通过对传统的深入发掘、现代文化精神熔铸以及艺术本体拓创,开风立言,实现审美超越的学者型创造型艺术家。

1960年始就读于吉林艺术学院美术系。作为北宗山水巨匠孙天牧的入室弟子,精研传统北宗山水,画“李”、“刘”、“马”、“夏”,几可乱真,张放、史怡公等教授称“名师出高徒,光大北宗,非董萍实莫属”。

1965年毕业后,在继续深入研究北宗山水的同时,通过不断地发现发掘,得传统与艺术之真谛;所作北宗山水《王维诗意》参加《中国当代工笔山水画展》,所撰《中国画特殊技法》(与何云合著)由天津人美出版并再版;先后结识刘国松、周韶华、石虎等画坛巨匠,生命境界的提升、思想观念的衍化与自然造化的蒙养融通相得益彰,精研传统、同时力倡创新,从传统深处走向未来的理念初见端倪。

1978年始,先后任教于东北师大美术系和深圳大学艺术系。

1984年创现代水墨画《月儿姣》,参加第六届全国美展,开始“第二次造山运动”,十余年后进入“二次造山”中期,重铸山水精神,创立了“纹象山水”。

同时拓创的“新北宗山水”与之牴牾融汇,两条腿合力走出了一条在矛盾运化之中升华生命品格与艺术境界的发展道路,创构、完善了“新书写·自然流”形式语言体系,出版学术专著《董萍实新书写》,实现了审美超越。其艺术浪漫奇绝、自然厚逸、旷达超迈,因与李太白诗风遥相呼应,世称“董萍实太白风”。

2001年和2003年分别在中国美术馆、何香凝美术馆(均为国家级)与刘国松王长百举办学术联展,社会和业界反响热烈,“二次造山”步入了成熟期。

2019担任国家艺术基金北宗山水项目导师,同时出版学术专著《北宗山水》。

《董萍实新书写》、《北宗山水》、《山水精神论纲》等论著,与《李白诗意》、《纹象之太白传奇》、《返扑》、《纠缠》、《门窗》、《大佛》、《山水传奇》、《新北宗》、《新物种》等系列作品形成了审美创造实践与理论研究互动、民族文化精神熔铸与时代语汇创构互为表里、形式本体与真善美情境相得益彰、蓬勃新水墨艺术生命的深邃世界。