来源:民生周刊2025-09-01 11:51:46

民生周刊记者 刘毅 严碧华

今年是人民气象事业创建80周年。

80年来,在党中央的高度重视和殷切关怀下,一代代气象工作者接续奋斗,人民气象事业从“一穷二白”中起步,紧紧围绕服务国家、服务人民,实现了从小到大、从弱到强的跨越式发展。

2019年12月新中国气象事业70周年之际,习近平总书记对气象工作作出重要指示,提出气象工作关系生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好的战略定位,发出开启气象强国建设的号令,为气象事业高质量发展提供了根本遵循和行动指南。

新时代以来,气象部门贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,奋力推进气象高质量发展,加快推进气象科技能力现代化和社会服务现代化,取得历史性成就,发生历史性变革。

在人民气象事业创建80周年之际,中国气象局党组书记、局长陈振林接受民生周刊记者专访,回顾人民气象事业光辉历史,展望新征程上发展蓝图。

7月26日,2025世界人工智能大会气象专会在上海召开,陈振林致辞。

民生周刊:人民气象事业创建80年来,特别是新时代以来,气象事业发展取得了哪些历史性成就,发生了哪些历史性变革?

陈振林:1945年9月,党中央在延安凤凰山下成立我党我军历史上第一个气象台——八路军总部延安气象台,这是人民气象事业的开始。80年来,在党中央的高度重视和殷切关怀下,人民气象事业作为党的事业的重要组成部分,始终根植于党和国家发展大局,与党和国家发展同心同向、同频共振,坚持服务国家、服务人民,融汇于中国式现代化的历史进程,走出了一条充分体现中国特色社会主义制度优越性的气象事业发展之路。

2019年12月,在新中国气象事业70周年之际,习近平总书记作出重要指示,指出气象工作关系生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好,做好气象工作意义重大、责任重大,要求广大气象工作者要发扬优良传统,加快科技创新,做到监测精密、预报精准、服务精细,推动气象事业高质量发展,提高气象服务保障能力,发挥气象防灾减灾第一道防线作用,努力为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大的贡献。

在党中央的坚强领导下,一代代气象工作者发扬优良传统,赓续红色血脉,厚植家国情怀,紧紧围绕服务国家、服务人民,人民气象事业实现了从小到大、从弱到强的跨越式发展,开启迈向现代化气象强国的新征程。特别是新时代以来,气象高质量发展取得突出进展,服务保障经济社会发展和人民福祉安康的成效愈加凸显,气象基础能力达到新水平、关键核心技术实现新突破,气象治理效能全面提升,为促进国家发展进步、保障改善民生、防灾减灾等作出突出贡献。

民生周刊:近年来,在全球气候变暖背景下,极端天气气候事件多发频发重发,今年汛期我国就遭遇了不少气象灾害。气象部门怎样应对这一严峻挑战,更好地“发挥气象防灾减灾第一道防线作用”?

陈振林:在全球变暖背景下,影响我国的极端天气增多增强。我国多个地区错位、非典型、打破常规的极端天气时有发生,旱涝急转、寒热剧转等现象更加频繁发生。近年来,我国多雨带有明显北扩趋势,北方地区降雨和极端强降雨事件均在增多。

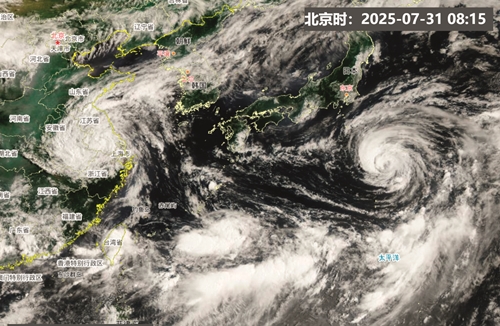

今年“七下八上”防汛关键期,我国多地出现极端强降雨,具有局地突发性强、特大暴雨多点分散、单点累计雨量大、多轮降水叠加、持续时间长、对流与夜雨特征明显等特点。针对极端强降雨和突发强对流天气特点,气象部门从技术和机制两方面持续发力,一方面充分利用天气雷达、风云气象卫星等加密监测手段,综合运用数值预报、人工智能和大数据等技术,提高短时临近预报预警能力;另一方面优化递进式气象服务和高级别预警“叫应”工作机制,形成国省协同、区域协同工作机制和工作闭环,提升防灾减灾整体效能。

递进式气象服务机制是气象部门按照气象灾害发生演进规律及其防范应对进程,在实践中探索形成的有效服务模式。在气象灾害发生演进的不同阶段,从预报预测的科学规律出发,滚动提供时间更精细、空间更聚焦、应急联动措施更具体的气象预报预警服务。一是时间维度上不断走向精准。从中期天气预报、短期预报、短临预报到临灾预警、实况通报,不断提高灾害性天气起止时间的预报准确性,不断增强灾害性天气随时间演变的细节描述。二是空间维度上不断聚焦。从提前研判灾害天气影响区域,到提前划定灾害风险边界,再到精准锁定需转移人员范围,不断缩小灾害防御的“包围圈”。三是响应维度上不断咬合。滚动更新、精细聚焦的气象预报结论,为各级党委、政府分时段、分区域启动应急响应措施,有的放矢、精准防控提供决策支撑,从而将极端天气影响“最小化”。此外,我们加强与自然资源、水利、农业农村、应急管理等部门的沟通协作和数据共享,夯实风险预报预警的数据基础,形成部门协同的防灾减灾合力;加强气象灾害综合风险普查成果应用,指导完善跨省的相邻市县、县级预警告知机制和防御提示协同机制,努力推动跨行政边界联防;加大极端天气防范应对措施科普宣传,及时发布权威预报预警信息和实况信息,及时抢占信息制高点,科学引导舆论。

2025年7月31日,风云气象卫星监测台风“竹节草”发展变化。

民生周刊:在持续为国计民生提供优质服务保障方面,气象部门开展了哪些具体工作?面对经济社会发展的新需求,还将采取哪些有效举措?

陈振林:气象部门始终把坚持服务国家服务人民作为事业发展的根本宗旨,主动融入党和国家工作大局,在服务国家经济建设和保障改善民生中实现气象事业的跨越式发展。

赋能生产发展提质增效。深入践行“大服务观”,积极保障港珠澳大桥、川藏铁路等重大基础设施建设和载人航天、国产大飞机试飞等重大工程安全。深入推进“气象+”赋能行动,气象服务覆盖国民经济70余个行业大类,为30多个国家部委制定“一部一策”气象服务台账,通过“一企一策”支持近50家中央企业生产运营精准调度。联合农业农村部开展农业气象灾害风险预警,近5年来干热风灾害预警助力增收83亿斤小麦。联合公安、交通运输部门建立“一路三方”联动管控新模式,完成341条恶劣天气高影响路段优化提升工作,优化提升路段因恶劣天气导致的交通事故起数同比下降50%。建立健全能源保供气象服务机制,为80余家重要单位提供专班式迎峰度夏、度冬气象服务。

助力生活富裕积极有为。面向公众需求,不断提升气象服务供给能力,气象服务覆盖衣食住行游购娱学康等多个场景,公众气象服务的覆盖面不断扩大、满意度不断提升。构建公共气象服务全媒体矩阵,通过图文、视频、直播等多种方式开展科普宣传,中国天气全站最高日浏览量超过2亿,2024年气象服务公众覆盖率达99.8%,公众气象服务满意度连续7年保持在90分以上。

保障生态良好作用凸显。气候变化科技支撑有力,建立全球碳源汇监测评估核校系统,技术达国际先进水平。联合多部门开展气候生态资源普查评估,推进气候生态产品价值实现。推动地方气候生态资源与农业、生态、文化旅游、冰雪经济等产业融合发展,为美丽中国建设、实现“双碳”目标贡献力量。围绕山水林田湖草沙系统治理需求,在三江源、“三北”工程区等“三区四带”重点区域常年实施人工增雨(雪)作业。近5年,人工增雨(雪)作业累计增加降水1600多亿吨,人工防雹作业减免经济损失超600亿元。

面对经济社会高质量发展新需求,中国气象局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平总书记关于气象工作重要指示精神为根本遵循,加快推进气象科技能力现代化和社会服务现代化,为强国建设、民族复兴贡献气象力量。

坚决筑牢气象防灾减灾第一道防线。健全递进式气象服务、高级别预警“叫应”和以气象预警为先导的应急联动机制,建立新一代短时临近预警业务体系,提高城乡一体化预警发布能力,构建全链条气象灾害风险数据基座,研发定量化气象灾害风险预警技术,建立规范化气象灾害风险预警业务,提高气象灾害风险防范应对能力,提升气象防灾减灾科学普及水平。

持续赋能经济社会高质量发展。提升新型气象为农服务建设能力,提高交通、能源、金融等重点行业高质量发展气象服务能力,拓展气象助力新质生产力发展能力,加强国家重大战略实施公共气象保障能力,提高生态文明建设气象保障水平,优化公众气象服务供给体系。

民生周刊:习近平总书记近年来多次就气象国际合作、共同应对气候变化作出重要指示,提出建设气象早期预警业务平台。围绕深化国际气象合作、推动全民早期预警中国方案走向世界,中国气象局开展了哪些工作?

陈振林:近年来,中国气象局积极融入中国特色大国外交,在国际气象治理中自觉肩负起“同球共济”的责任。我们推动全球监测、全球预报、全球服务能力建设取得显著进展。2018年,世界气象中心(北京)正式授牌,目前中国共承担27个全球和区域专业气象中心,为133个国家和地区提供风云气象卫星服务。

我们推动全民早期预警中国方案走向世界,2024年发布全球首个早期预警促进气候变化适应国家行动方案《早期预警促进气候变化适应中国行动方案(2025—2027)》。2025年在上海世界人工智能大会上发布全民早期预警中国方案“妈祖(MAZU)”。“妈祖(MAZU)”包含“软措施”与“硬科技”两个层面,形成了一套从顶层设计到技术赋能的完整解决方案。比如,与全球特别是发展中国家分享中国经验和技术成果,提供早期预警技术、联合开展能力建设、共建风险识别与评估体系、创新合作机制与模式等。在经验方面,分享递进式气象服务、高级别预警“叫应”等早期预警实践;在技术方面,与各国共建城市工具箱、风云地球工具箱、海外设备等气象早期预警业务平台。目前,中国气象局与埃塞俄比亚、巴基斯坦、所罗门群岛等国气象部门联合开发云端早期预警系统,“城市多灾种早期预警工具箱”在蒙古国实践应用。我们还将通过开展国际培训课程、奖学金计划和访问学者项目,培养发展中国家早期预警专业人才,促进经验交流。

2024年1月1日,广东省河源国家高空气象观测站观测员在施放北斗导航智能探空气球。

民生周刊:今年是实施“十四五”规划和落实《气象高质量发展纲要(2022—2035年)》(以下简称《纲要》)第一阶段目标任务收官之年,“十四五”期间,气象高质量发展取得了哪些显著成效?

陈振林:“十四五”期间,全国气象部门统一思想、凝聚共识,努力构建科技领先、监测精密、预报精准、服务精细、人民满意的现代气象体系。

一是气象科技自立自强迈出坚实步伐。

关键核心技术加快突破。“气象芯片”数值预报模式和人工智能数值预报模型性能显著提升,“大国重器”风云气象卫星整体水平稳居世界前列,新型天气雷达等关键元器件不断发展。科技创新平台建设不断强化。气象科技专项纳入国家有关重大战略部署,组建涵盖产学研用66家单位的全国气象科教融合创新联盟,系统推进人工智能气象研发应用。气象人才队伍建设卓有成效。初步建成以大气科学为主体,多种专业有机融合的高素质气象人才队伍。

二是气象基础业务能力实现大幅跃升。

建成世界规模最大布局合理的精密监测体系。建成由8颗风云气象卫星、842部天气雷达、131个高空气象观测站、9万余个地面气象观测站等组成的地空天一体化综合气象观测系统,精密监测能力达到国际先进水平。我国成为全球唯一同时业务运行“晨昏、上午、下午、倾斜”4条近地轨道民用气象卫星国家。

建成日益精准的无缝隙预报预测体系。可实现从分钟、小时到月、季、年的无缝隙预报预测能力,24小时晴雨预报准确率超过85%,24小时暴雨预报准确率与国际先进水平相当。强对流预警信号平均提前时效达43分钟,较“十三五”时期提高13.2%。台风24小时路径预报平均误差缩小至62公里,稳居全球前列。

建成数字化智慧化的精细服务体系。初步建立面向多领域的影响预报和灾害风险预警业务。建成新一代国家突发事件预警信息发布系统,实现预警信息汇聚共享、快速发布,气象灾害预警信息实现1分钟送达决策用户、应急责任人,3—8分钟送达社会公众。气象预警与全国123万个应急广播终端全面对接,手机“闪信”强制提醒新技术已覆盖所有省份。

建成功能先进的气象信息化体系。建成我国新一代气象超算系统,计算能力在全球气象机构位居前列。积极打造地球系统数据平台,初步构建数字孪生大气。实施“气象数据要素×”行动,护航低空经济、支撑新能源产业、驱动金融市场创新等成为国家级公共数据应用示范场景。每日向全球132个国家、全国21个行业领域共享12类气象数据和产品。发挥数据资源作用,支撑国家重大发展战略、重大工程建设和重大科技研发9800余项,支持产生科技成果8000多项。

三是气象治理效能全面强化。

深化改革破解发展障碍。气象事业管理体制不断完善,国省市县四级气象机构运行机制不断优化,气象业务、科技、服务、治理等重点领域改革持续深化。法治保障持续增强。建立完善气象法律法规体系、标准体系,依法行政深入推进,推动气象观测设施统一规划布局,出台《人工智能气象应用服务办法》。健全数据共享机制,构建气象行业共谋共建共享共治新格局。

民生周刊:今年是进一步全面深化改革的关键一年,面向“十五五”,气象部门怎样进一步全面深化改革?

陈振林:今年初,中国气象局党组制定印发了《进一步全面深化气象改革 推进气象科技能力现代化和社会服务现代化的意见》。这是气象部门深入贯彻落实党的二十届三中全会精神的重要举措,是落实《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的“工笔画”和“施工图”,也是未来相当长一段时期以改革推进气象高质量发展的指导性文件。

面向“十五五”,气象部门将紧紧围绕推进气象科技能力现代化和社会服务现代化这一工作主线,以赋能经济社会高质量发展和增进人民安全福祉为出发点和落脚点,重点推进、实施以下七方面改革任务:

一是健全高水平气象科技自立自强体制机制。完善国家气象科技创新组织体系,优化科技创新资源配置,健全激发创新主体内生动力机制。

二是健全高水平气象基础业务能力建设体制机制。完善综合气象观测体系,健全智能数字气象预报预测体系,构建安全共享的气象大数据业务体系。

三是健全高水平人才发展体制机制和政策制度。完善气象人才队伍建设政策机制,完善气象人才发展激励保障机制,促进气象教育培训提质增效。

四是完善气象高质效保安全体制机制。完善以预警为先导的气象防灾减灾机制,建立健全气象灾害风险管理制度,推进新型气象为农服务体系建设,健全人工影响天气工作体制机制。

五是完善气象高质效助发展体制机制。建立国家重大战略实施公共气象保障机制,构建气象助力新质生产力发展体制机制,优化人民美好生活气象服务供给机制,完善生态文明建设气象保障机制,健全赋能重点行业高质量发展多元服务机制。

六是完善气象高质效促治理体制机制和法律制度。健全法律法规标准体系,巩固完善气象领导管理体制和发展保障机制,健全气象行业统筹发展机制,完善气象监管体系,构建气象全方位开放新格局。

七是提高各级党组织谋划和推进改革的能力和水平。加强党对进一步全面深化气象改革的组织领导,完善气象部门党的建设制度机制,健全改革责任落实和督查评估机制。

我们将持续推动改革任务落地,在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果,使系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系和制度体系更加健全,科技领先、监测精密、预报精准、服务精细、人民满意的现代气象业务体系更加完善,气象高质量发展体制机制更加高效顺畅,加快推进气象科技能力现代化和社会服务现代化,为更好服务保障中国式现代化建设作出更大贡献。

原文刊载于2025年第18期、9月1日出版的《民生周刊》杂志

原标题:《(引题)主动融入党和国家工作大局,牢记“致广大而尽精微”(主题)人民气象赋能经济社会高质量发展——专访中国气象局党组书记、局长陈振林》