来源:民生网2016-07-19 09:19:37 城市 下水道 中国

6月30日以来,长江中下游沿江地区及江淮、西南东部等地,出现入汛以来最强降雨过程,数千万人受灾,多人伤亡。中央气象台7月18日10时继续发布暴雨蓝色预警,预计,18日14时至19日14时,四川盆地西部和南部、陕西北部、湖北西南部局地有大暴雨(100~180毫米)。

又到了考验一个城市良心的时候,回溯这一个多月来因暴雨造成的城市内涝,我们不禁要问,为什么中国城市的下水道一点都不给力?

关于“下雨”这件事

关于“下雨”这件事

南方城市降水居多。《民生周刊》新媒体记者通过梳理国家统计局发布的《中国统计年鉴》主要城市降水量(2006-2015)数据发现,在2005-2014年全国主要城市年降水量排名前十的城市中,海口、广州、南昌、福州这四座城市均占有一席,尤其是海口和广州,年降水量多次突破2000毫米。

降水居多是否就意味着经常饱受着暴雨“洗礼”呢?

让我们来先看看何为“暴雨”。

降水量达多少持续时间多久才能称为“暴雨”?

中国气象局对“暴雨”的定义是24小时降水量为50毫米或以上的雨。按其降水强度大小又分为三个等级,即24小时降水量为50~99.9毫米称“暴雨”;100~200毫米以下为“大暴雨”;200 毫米以上称“特大暴雨”。

暴雨预警信号分四级,分别以蓝色、黄色、橙色、红色。蓝色预警的标准是12小时内降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上且降雨可能持续;黄色预警的标准是6小时内降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上且降雨可能持续;橙色预警标准是3小时内降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上且降雨可能持续;暴雨红色预警标准是3小时内降雨量将达100毫米以上,或者已达100毫米以上且降雨可能持续。

但是,同样一盆水在几秒之内倒光和在一个小时之内慢慢流光的效果是完全不一样,而一场暴雨通常在1个小时之内就完成了指标任务,基于这点考虑,我们可以采用2016年5月北京市最新启用的暴雨预警信号标准,以1小时降雨量标准(新的暴雨蓝色预警标准为预计未来可能1小时降雨量达30毫米以上,或是6小时降雨量达50毫米以上)作为参考(不能等同降水强度),推测一个城市的暴雨频繁程度和强度。

以1小时降水量(毫米/小时)为标准,rp5.ru查询 2005年1月1日至2016年5月1日的数据显示,暴雨灾害最频繁的二线及以上城市是南方以南的广州、海口和深圳。过去的10年里,广州发生了15次1小时降雨量大于70mm的强降雨。这个高度看起来只是没过膝盖而已,在局部地区和地势低洼处就不是这么回事儿了。在10年里,广州最高级别的1小时降雨量大于100mm的暴雨发生了4次。

城市的排水系统是如何运作?

还记得2012年7月21日北京的超强暴雨吗?北京站气象站观测到,当天北京的1小时降雨量是最大的80mm。这样的雨在广州几乎每年都有,但并没有造成北京721那样严重的损失。

内涝无法避免的一个原因是,城市的排水系统难以应对突降的暴雨。

那么,城市的排水系统是如何运作的?“新一线城市研究室”用一张图进行了解释,通俗而易懂。

城市排水管网跟据道路的分布和走向进行铺设,最终和城市的江河湖泊相连接。为了提高排水速度和效率,在靠近江边或者河边地方会设有泵站,雨水通过泵站被导入江河。

城市排水管网跟据道路的分布和走向进行铺设,最终和城市的江河湖泊相连接。为了提高排水速度和效率,在靠近江边或者河边地方会设有泵站,雨水通过泵站被导入江河。

青岛真的不会被淹吗?

每当暴雨内涝占领各大城市,“中国最不怕淹城市”青岛又会重回热门搜索,而美化德国排水系统的文章又在汛期“重出江湖”。 拥有德国人设计的排水系统、一直是处在鄙视链顶端的青岛不会被淹真的是主要借助德国的排水系统吗?

德国地下暗渠占比不到千分之一

“中国网事”记者从青岛市水务相关部门了解到,事实上,目前青岛排水网总长近7000公里,其中,市内三区共有排水管道3000公里左右,而目前保留下来的德国地下暗渠仅剩约3公里,占比不到千分之一。此外,通过实地调查发现,青岛排洪畅通不仅依赖于有效运转的排水系统,还有特殊的自然地理环境、气候水文条件等重要原因。青岛是典型山、海、城一体的滨海城市,主城区依山傍海,因地形地势而建。青岛三面环海,40%以上地形为山地丘陵,这种特殊地形使降雨经地面径流快速汇入大海。青岛“少涝”首先得益于丘陵地形的天然优势,可以实现“自动”排涝。而独特的气候水文条件也使青岛较少遭遇集中的强降雨。

其实,青岛也有不少容易被淹的地方,青岛市城市管理局公开数据显示,因为更容易出现地势低点,铁路桥和立交桥就成了积水的重灾区。青岛市南区、市北区、李沧区共有96处排水不畅点,包括10个严重积水点和21个积水点。如何防汛,青岛市防汛部门表示,防汛前,青岛市会组织人力彻底清理所有地下管网;汛期中,针对一些洼地等重点防汛点,派专人值守,出现积水立即处理。

其实,青岛也有不少容易被淹的地方,青岛市城市管理局公开数据显示,因为更容易出现地势低点,铁路桥和立交桥就成了积水的重灾区。青岛市南区、市北区、李沧区共有96处排水不畅点,包括10个严重积水点和21个积水点。如何防汛,青岛市防汛部门表示,防汛前,青岛市会组织人力彻底清理所有地下管网;汛期中,针对一些洼地等重点防汛点,派专人值守,出现积水立即处理。

中国城市防涝能力如何?

要设计城市下水道,首先要推算降水在一定(汇水)区域内产生的流量,再根据流量、流速来设计管径大小和分布。简单地说,管道怎么设计,要看天上下多少雨,地上流多少水。中国的城市在降水、地形、城市用地情况各方面都有不同,更不用说同一个城市的不同地段情况也不一样。仅仅用排水管网的密度、管径大小去比较两个城市的排水管道设计的优劣和防涝能力的高低,并不公平。

那么,要如何比较城市排水系统的优劣?让大家在同一个起跑线上的标准是:这个城市的排水管网能够应对多少年的暴雨重现期,也就是我们通常说的“X年一遇”的暴雨。

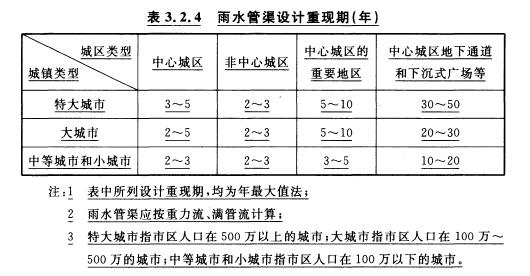

中国住建部在2014年最新版的《室外排水设计规范》中对于雨水管渠设计重现期有明确规定,特大城市中心城区的防涝能力应该达到3到5年暴雨重现期,非中心城区达2到3年。此外,城市中心城区的重要地区需要有5到10年暴雨重现期的应对能力,中心城区地下通道和下沉式广场等有30到50年应对能力。

也就是说包括北京、上海、广州、深圳、天津、重庆在内的超大城市和成都、杭州、南京等特大城市的雨水排水系统都应该有最低应对3年重现期暴雨的能力。

也就是说包括北京、上海、广州、深圳、天津、重庆在内的超大城市和成都、杭州、南京等特大城市的雨水排水系统都应该有最低应对3年重现期暴雨的能力。

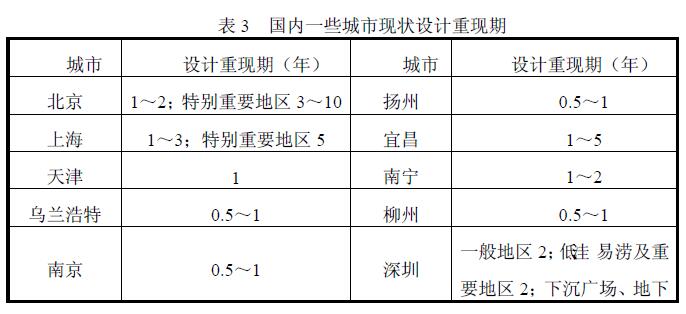

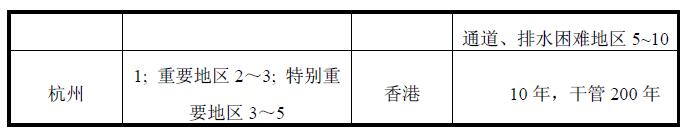

在2011年修订的《室外排水设计规范》显示,北京、上海、天津、宜昌、南宁等城市的设计重现期下限就是1年,南京、扬州的设计重现期只有半年到1年。

由此可见有雨必涝的一个原因在于设计重现期不达标。雨量稍微大一些,这些城市的排水系统就会顶不住,一旦碰上几年一遇的大暴雨,直接变成“海”。

由此可见有雨必涝的一个原因在于设计重现期不达标。雨量稍微大一些,这些城市的排水系统就会顶不住,一旦碰上几年一遇的大暴雨,直接变成“海”。

短期内彻底解决城市内涝不现实

据住房和城乡建设部2010年对351个城市进行的专项调研结果显示,2008年至2010年间,全国62%的城市发生过城市内涝,内涝灾害超过3次以上的城市有137个。其中57个城市的最大积水时间超过12小时。这么大范围并且普遍性的内涝,绝对不是短期内能解决的。

城市快速发展是导致内涝问题变严重的主因

同济大学环境工程学院教授陶涛认为,中国城市的快速发展是导致城市内涝问题变得严重的主因。

一方面城市路面硬化、植被减少导致雨水下渗困难,汇集在路面,形成了我们看到的大水坑;另一个原因是,土地扩张和黑臭水体的直接填埋直接导致了水域面积减少,城市垃圾加剧河道堵塞,城市水体的调蓄作用减弱,难以及时应对大暴雨。

城市排水标准落后,建成区改造难度巨大

城市排水标准落后,建成区改造难度巨大

不能否认的是,中国城市排水管道设计标准确实落后。目前中国城市雨水管道设计重现期一般采用1到3年,大部分城市普遍采用1年一遇重现期。发达国家雨水管道设计重现期一般略高,城镇雨水管渠设计重现期一般采用5年到10年,例如美国各州都将排水干管系统的设计重现期定为100年,排水系统的其它设施分别具有不同的设计重现期,日本下水道设计指南中,排水系统设计重现期标准可以提高到30年~50年。

如果重建排水系统,难度之大也不可想象。很多欧洲城市,排水系统是先于城市修建。而巴黎的排水系统更是奥斯曼推到巴黎重来修建的结果。而回到中国城市,往往是建成区存在着严重的内涝问题,甚至是很多新城区因为设计标准太低而内涝。在这种情况下,无论是经济成本还是施工难度,都存在着难以克服的困难。此外,一些新城区会按照最新的标准去规划和建设,内涝问题会相对少一些。但如果是老城区,改造地下老旧的排水管道并不是一件容易的事。

上海市政工程设计研究总院给排水副总工程师储小英认为,类似下水道这样的城市基础设施应该考虑得更长远一些,“已经弄好的东西后期再去调整会比较困难。”

结语

“下水道是一个城市的良心”这句话,因为多地连续的暴雨又一次风靡起来,龙应台女士曾引用雨果这句名言,在文章中写道:“验证一个国家和城市是否发达,一场雨足矣,因为它或许有钱建造高楼大厦,却还没有心力来发展下水道;高楼大厦看得见,下水道看不见。你要等一场大雨才能看出它的真面目。”

——————————————————————

出品:人民日报社《民生周刊》新媒体中心

来源:新华社、rp5.ru、新一线城市研究室、《室外排水设计规范》、《中国统计年鉴》、中国气象局、北京气象局、中国水网